東川原遺跡

- 調査期間

- 4月~12月

- 場所

- 福島県西白河郡矢吹町東川原

- 該当時代

- 縄文・古墳・奈良・平安時代

- 調査原因

- 阿武隈川上流大規模災害関連

・10月の調査風景

朝晩冷え込む日も増え、東川原遺跡でも作業員さんたちの吐く息がだんだんと白くなってきました。いつもは作業風景を中心にご紹介していましたが、今回は東側の地区で見つかった古墳時代前期の14号住居跡について少し詳しく見ていきたいと思います。

14号住居跡は平面約5.8m×5.4mの長方形で、当時の住居跡の形態としては一般的なものです。ただし、堆積土から大量の焼土や炭化材が出土していることから、火災によって廃絶したことがうかがえます。こうした住居は一般的に「焼失住居」、「火災住居」などと呼ばれ、通常の竪穴住居に比べて上屋構造の復元や一括性の高い遺物群の抽出、炭化によって保存された有機質遺物の検出など多くの情報を持っていることが知られています。

今回は炭化材の出土状況から古墳時代の家の構造に思いを馳せてみたいと思います。

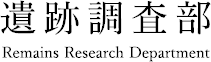

図1:炭化物出土状況

まず、住居跡の柱を見ていきましょう。この住居跡では4本ある柱のうち、炭化した2本の床に近い部分が、立っていた当時の位置で見つかりました。

図2:柱穴に立った状態の柱材

柱穴の中にあった部分は炭化しなかったため土に還って失われていました。しかし、柱穴を掘り進めて見ると底面から屋根や柱の重量で硬化した跡(通称「柱のあたり」)が見つかり、直径10cm程度の柱が床面から55cmほどしっかりと埋められていたことがわかりました。

図3:地面に柱の重さがかかり続けた跡

次は屋根にかかわる部材を見ていきましょう。まず、図4の長い部材が「垂木」と考えられる材です。垂木は屋根の斜面を支える材で、図1を見ると住居の中心から放射状に広がっていたことがわかります。これらは直径約4cmの丸材で、ほかの部材と比べるとやや細い木材が使われています。

図4:垂木

垂木以外では、図5のように垂木を支える梁材もしくは桁材と考えられる2本の直径約8cmの丸材が互いに直角に重なった状態で見つかっています。

図5:柱材(左)と梁材もしくは桁材(右上)

図6:柱穴(右下)と梁材もしくは桁材(上)

また、住居の壁際からは約4cmの丸材の上に直交して乗っかっている厚さ約2cm、幅約11cmの板材が見つかっています。板材はこの一点のみしか見つかりませんでしたが板壁あるいは土止めの板材である可能性が指摘できます。

図7:丸材の上に重なる板材

見つかった材は大切に持ち帰り、これから樹種や年代の分析を行う予定です。当時の人々がどのような木を選んで家を作ったのか、この家はいつ焼けたのか、明らかになることが期待されます。

・9月の調査風景

厳しい暑さも和らぎ、時折冷たい風が稲穂の音を連れて吹いてくる季節になりました。東川原遺跡ではたくさんのトンボが、調査を終えた住居跡の水溜まりに卵を産もうと集まっています。

さて、9月はこれまでの調査区からやや東に離れた地区を中心に調査しました。これまでよりもやや古い時期の住居跡や掘立柱建物跡が見つかっています。

古墳時代前期の14号住居跡では建物の上屋が焼け落ちた状態で見つかり、たくさんの炭化材や土器が出土しました。炭化材の出土状況は上屋構造を復元する手がかりにもなるため、作業員さんたちが刷毛や竹串など様々な道具を駆使して壊さないよう丁寧に検出してくださいました。

古墳時代終末期の12号住居跡では直方体に加工された石の周りに粘土を貼り付けて作られたカマドが見つかりました。

作業員さんたちもだんだんと土の色に慣れてきて、調査員と互いに意見を交換しながら調査が進むようになりました。

また、9月17日・18日に福島県内の大学生を対象としたインターンシップを実施しました。初めての発掘調査に臨む方も含めて総勢7名の大学生、大学院生が参加してくれました。一通りの作業を見学した後、全員で賑やかに古墳時代前期の住居跡を掘削しました。

・7月の調査風景

あっという間に梅雨が明け、だんだんと塩飴がおいしい季節になってまいりましたが皆様いかがお過ごしでしょうか。東川原遺跡では調査開始から3か月が経ち、発掘道具洗浄用の水槽に産み落とされていたオタマジャクシたちもまもなく故郷から跳び立とうとしています。

7月は奈良時代から平安時代の住居跡の調査を中心に行いました。今回はその中でも平安時代の住居跡2軒と古墳時代終末期の住居跡1軒の様子を少しだけご紹介します。

5号住居跡(写真1手前)は平安時代の住居としてはかなり大型で何度も建て替えられた痕跡も見つかっています。壁沿いには壁溝や壁柱穴が巡っています。また、カマドは逆さまに据えた甕に粘土を張り付けるという方法で作られていました。カマドの中は真っ赤に焼けていて長い期間使用されていたことが窺えます。(写真2,3)

(写真2)

(写真3)

8号住居跡(写真1右奥)では住居廃絶時にカマドの中へ大量の土器を廃棄した痕跡が見つかりました。写真撮影に備え、作業員さんが丁寧に土器を検出してくれました。(写真4)

(写真4)

古墳時代の9号住居跡(写真1左手奥)は火災によって廃絶された住居跡で、炭になった柱材が柱穴に刺さったままの状態で見つかりました。また、柱の周りには多くの土玉(土製のビーズ)が散らばっていました。(写真5)

(写真5)

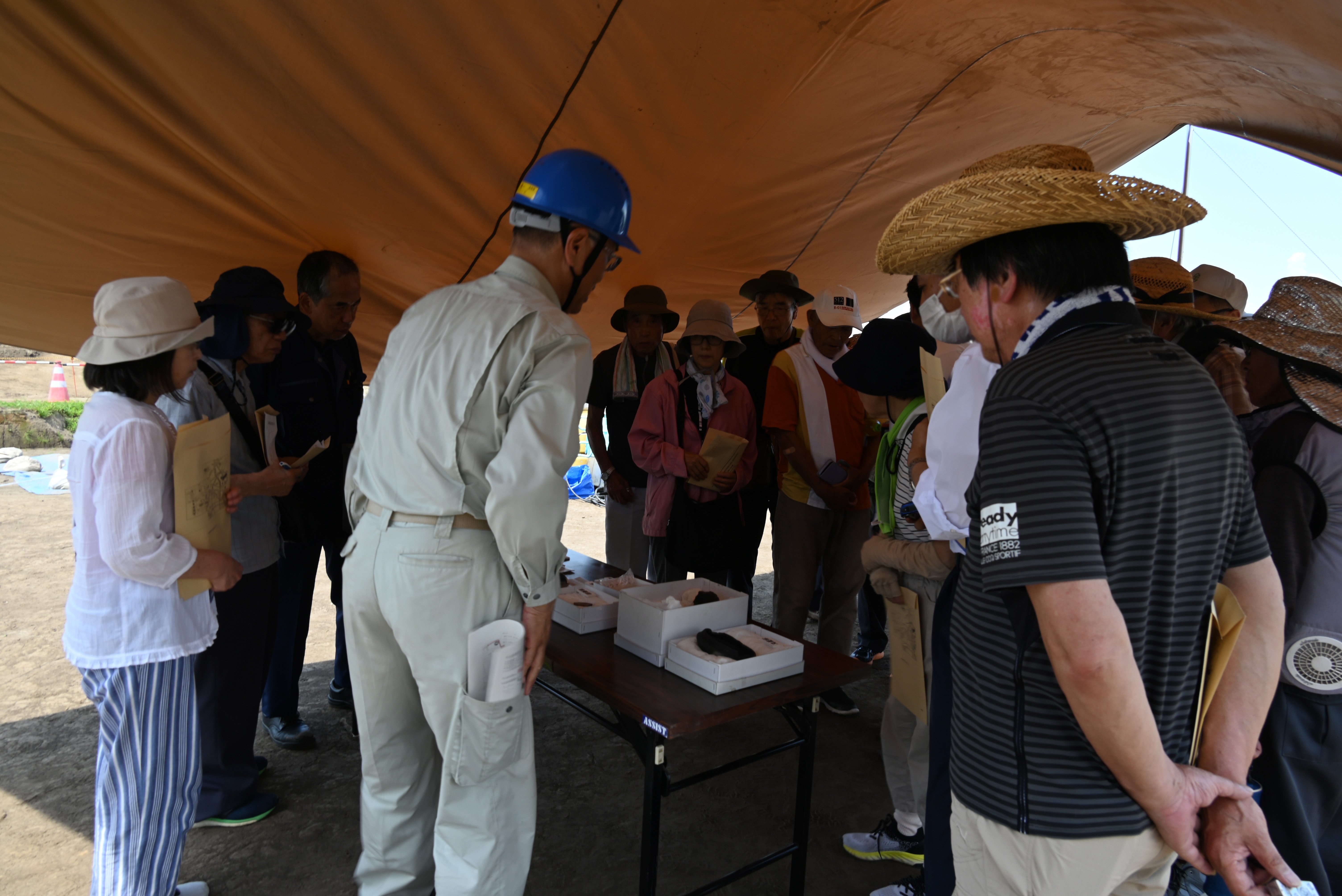

また、東川原遺跡では7/23に現地公開が行われました。とても暑い時期の開催ではありましたが、県内外からたくさんの方々にご来場いただき、とても有意義な時間になりました。(写真6,7)

(写真6)

(写真7)

・6月の調査風景

矢吹町の東川原遺跡では発掘調査が始まってから二か月近くが過ぎ、ホームページの更新が始まらぬうちに排土山に芽吹いた雑草たちが逞しく育ってしまいました。お待たせしてしまい大変申し訳ございません。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回は初めての更新ですので6月の調査風景を通じて遺跡の様子をお伝えできればと思います。

現在、重機による表土掘削と作業員さんたちによる遺構の検出作業が概ね完了し、本格的な遺構の掘削作業が進んでいます。すでに奈良時代から平安時代にかけての立派な掘立柱建物跡や竪穴建物跡が数多く検出されており、いよいよ発掘調査らしい風景になってまいりました。気温・湿度ともに高い日々が続く中での大変な作業ではありますが、幅広い年齢層の個性豊かな作業員さんたちが集まり、これからどんな成果が出るのかという期待に胸を膨らませながら和気藹々と調査が進んでいます。

7月23日には遺跡を実際に見学していただける現地公開も企画しています。詳細については遺跡調査部のHPに掲示していますので、そちらも是非ご確認ください。

写真1 住居跡を掘っています。

写真2 掘立柱建物跡の大きさをわかりやすく表現するため、柱穴の中に作業員さんたちが入ってくれています。

写真3 竪穴建物跡の写真撮影に向けてきれいに清掃しています。

写真4 深い穴の調査をしています。

写真5 ベテラン作業員さんが初めて調査に参加する若手作業員さんに発掘のコツを伝授してくれています。