天神谷地遺跡

- 調査期間

- 4月~9月

- 場所

- 南相馬原町区上北高平字天神谷地

- 該当時代

- 縄文時代

- 調査原因

- 主要地方道原町線川俣線(下高平工区)整備事業に伴う発掘調査

- 天神谷地遺跡の発掘調査が終了しました。

4月からはじまった天神谷地遺跡の発掘調査が9月末日をもって終了しました。

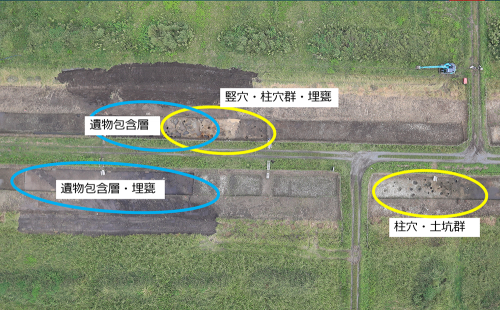

調査の結果、縄文時代後~晩期の竪穴住居跡1軒、柱穴111基、土坑8基、埋甕7基、性格不明遺構2基のほか、土器などを廃棄した場所とみられる遺物包含層2箇所を確認しました。またこれらの遺構・遺物包含層からは遺物収納箱で300箱ほどの膨大な遺物が出土しました。

ここでは天神谷地遺跡の調査成果のうち、主要なものを取り上げてご紹介したいと思います。

(写真1)確認された遺構の位置関係

まず、今回の調査で最も多く確認された遺構は100基をこえる柱穴です。柱穴は直径50~80cm、深さ80~100cmと、とても大きく、柱穴の内部には直径40~50cmほどの柱を建てた痕跡と柱が倒れないように大きな礫で柱を抑えていた様子が確認できました。これらはおそらく掘立柱建物跡の一部とみられ、天神谷地の集落には掘立柱の建物が建ち並んでいたものと想像されます。

(写真2)柱穴群

(写真3)柱穴の断面写真

次に土坑は8基確認しましたが、全体的に遺物が少なく、土坑ごとの特徴も異なることから、性格が不明なものが多い状況です。しかし異形台付土器(いけいだいつきどき)と呼ばれる特殊な土器が出土した土坑や、炭化したクルミやドングリが大量に出土した土坑もある事から、こうした出土遺物をもとに今後性格等を検討したいと思います。

(写真4)土坑から出土した異形台付土器

(写真5)土坑から出土した木の実類

埋甕は7基確認しました。いずれも深鉢と呼ばれる、煮炊きに使用する大きな土器を地面に埋めていました。土器のほとんどは、底部が失われた状態で埋められていたので、土器を埋める際に底部を壊すといった決まりがあったようです。こうした埋甕は子どもの墓である事例のほかにも、お祭りの際に動物の骨を入れて埋めたとみられる事例も報告されています。天神谷地の埋甕はどのような性格なのかについても今後検討しなければなりません。

(写真6)埋甕の断面写真

最後に遺物包含層は2箇所確認されましたが、本来は丘陵の斜面から低地にかけて形成された一連の遺物包含層とみられます。縄文時代の後期後半から晩期後半の長い間にわたり不要となったモノを捨て続けた跡とみられます。

ここからはおびただしい量の縄文土器が出土しています。大部分は破片の状態で出土していますが、一部意図的に完形の土器を並べたり、逆さの状態で土器が置かれている状況が確認されました。小さな玉をはじめとした装身具やお祭りの道具とみられる石棒、大小さまざまな土偶も一緒に捨てられていたことから、単に不要となったゴミを捨てていただけでなく、なんらかの儀礼的な行為が行われていたのかもしれません。

また太平洋に近いという立地を反映するように、塩づくりに使用した製塩土器や、漁撈具とみられる骨角器も出土しています。人工的な遺物のほかにも、当時の食料の一部とみられる動物や魚の骨も多く出土しており、当時の生業や食料事情を窺い知ることができます。

(写真7)おびただしい量の縄文土器

(写真8)完形の鉢と壺

(写真9)並べられた注口土器

(写真10)出土した骨角器

このように非常に限られた範囲の調査でありましたが、縄文時代の天神谷地の集落の風景やそこでの暮らしを考えることのできる成果が得られました。

調査は終了しましたが、出土した膨大な資料の整理を現在進めています。

今後は整理作業の様子やそこでわかったことなどを発掘調査情報として、みなさんにお知らせできればと思います。

8月9日の様子

天神谷地遺跡の現地公開を行いました。当日は天候に恵まれ、平日にもかかわらず県内外から多くの方にお越しいただきました。

南側調査区を開放し、遺物包含層や出土した遺物、実際に作業している様子を間近でご覧いただきました。「近くにこれほどすごい遺跡があったんだ」、「小さなスコップ(移植ベラ)で丁寧に掘るのは大変そう」、などの声をいただきました。

写真1 作業現場の様子

写真2 見学の様子

写真3 天神谷地遺跡で出土した遺物の一部

写真4 注口土器が3つ並んで出土しました。

7月5日の様子

南側調査区および北側調査区の遺物包含層の掘り下げを継続しています。2m×2mのグリッドを設定して土器の出土状況を確認しています。土器や石を残しながら掘り下げますが、小さな土器片が多いので慎重に進めていきます。10cm程掘り下げると、一面に土器が広がっている様子が確認できます。

写真1 南側遺物包含層掘り下げの様子

写真2 グリッド全体の出土状況

南側調査区からは石製・土製の玉が合わせて5つ出土しました。

写真3 石で作られた玉(直径1.1cm)

北側調査区からは石刀あるいは石棒の柄が出土しました。刃部は折れていますが、破線のように続いたと思われます。

写真4 細かい装飾が施されています(長さ5cm)

5月25日の様子

今週から調査区南東部の調査を行っています。この調査区では柱を立てた跡とみられる穴が多く見つかっています。これらは縄文時代の建物の一部であったと考えられます。

写真1 水色の破線の部分が柱の痕跡です

また、同じエリアの土坑からはほぼ完全な形の土器が出土しました。高さ15cmほどの小さな土器です。土器の上部には透かしが施されています。

写真2 ほぼ完全な形で出土した土器

4月25日の様子

天神谷地遺跡の発掘が始まりました。天神谷地遺跡は南相馬市原町区北部の水田地帯にある、縄文時代後期から晩期にかけての遺跡です。遺跡の南側には、鮭のやな場で有名な新田川が西流しています。

4月17日から重機による表土の除去を行い、今週から作業員さんによる発掘を開始しました。作業は、移植ベラやスコップを使って手作業で地面を掘り下げていきます。乾燥した地面は硬く、小石を多く含むため、なかなか掘り下げられません。

写真1 発掘調査の様子

土器や石器などの遺物が出土したら、遺物の輪郭が分かるように丁寧に土を取り除いていきます。

写真2 遺物を傷つけないように慎重に作業していきます

写真3 縄文土器の破片が集中して出土しました