|

| 奈良時代の倉庫 |

ア)復元資料

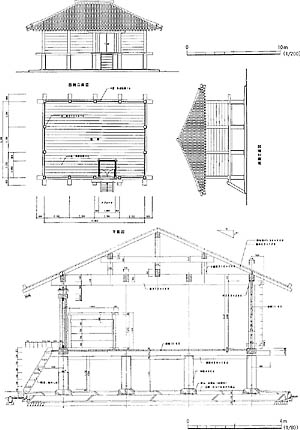

遺構:泉崎村関和久遺跡 2号建物

規模:桁行10.8m、梁行8.1m

時期:7世紀末葉

イ)選定理由

関和久遺跡は古代白河郡衙に比定されている。2号建物はその正倉とみられる礎石建ちの建物である。福島でみられる高床式倉庫としては群を抜く規模であり、礎石立ちであることも希有な例である。律令制という当時の時代性を語る上で、その象徴ともいえる存在として復元した。

ウ)復元の実際

復元寸法 柱間と桁行、梁行は遺構に準じている。軒の出を入れた平面規模は14.2m×11.7m、礎石を入れた高さは7.2mである。柱の長さや壁の高さは法隆寺の綱封蔵や唐招提寺の宝庫・経庫を参考に基本設計を作成し、全体のバランスを宮本先生に見ていただいて補正した。

壁、小屋構造 壁構造は柱に溝を切り、板を落とし込む板倉とした。板倉が、不動穀倉として長大な倉の建造に適した構造とされているからである(松村1998)。校倉造りとすることも検討したが、校倉は寺院の宝庫や経庫に用いられるなど格式の高い建物が多く、平面形も正方形に近いものが多い(植木久1998)。地方郡衙の正倉としては、建築資材や資金を抑えることができる板倉が相応しいと判断した。小屋構造は、奈良法隆寺綱封蔵を参考にしている(浅野1983)。

屋根の葺き材 屋根は寄棟造りの本瓦葺きとした。調査成果を検討し、2号建物跡が礎石立ちの建物であること、壺地業ではなく総掘り地業であること、出土した瓦の約8割が正倉地区から出土していること、白河郡が大郡であり、総瓦葺きの正倉を建てる力を有していたと推測されることなどから、総瓦葺きとした。瓦葺きの倉は、その視覚効果を活かして支配権力の象徴として東国の郡衙に造営されたとされる(大橋)。このような論考も参考に、律令制の象徴として瓦葺きの正倉を復元した。

瓦の製作 白河郡衙創建期の複弁六葉蓮花文軒丸瓦とロクロ挽き重弧文軒平瓦を参考に金型をおこした。丸瓦は行基葺きと玉縁付きの両方が出土しているが、古い趣きと葺き作業の容易さから行基葺きとした。

大棟の両端は軒丸瓦で納めたが、下り棟の端部に鬼板が必要であった。鬼板は関和久遺跡からは出土していないが、多賀城出土の重弁八葉蓮花文鬼板を参考に、軒丸瓦のモチーフを活かした六葉複弁蓮花文の鬼板を作成した。見学者に誤解を与える危惧はあったが、白河郡衙と多賀城の関わりを、この鬼板をもとに説明する材料としてあえて製作した。

瓦の焼成は電気炉によったが、出土した瓦はその色にばらつきがあることから、焼成温度等に変化をつけ、あえて色むらを付けた。

素焼きのため雨水が浸透することによる凍害が心配される。

礎石は出土したものに合わせ、白河石(凝灰岩)を使用した。石の表面を荒割しただけのものである。

塞、扉 不動穀倉として復元したため扉の内側に「塞」を付けた。「塞の大きさは穀倉の規模にあまり関係なく一定の面積平均27平方尺前後のものが多い」(富山:1973)とされているため、おおむね一間四方とした。

扉には海老錠を取り付けたが、錠前や扉金具の製作にあたっては、東京都北区飛鳥山博物館の、豊島郡衙正倉の復元を参考にさせていただいた。

使用材料 ヒノキの自生地の北限がいわき周辺ということもあり、杉材を多用した。その他に、壁板を納める柱には見えを考慮してヒノキを、台輪には横方向の力に強いマツ材を使用している。礎石には出土したものと同様の白河石を使った。