d 軍団兵士復元製作

|

| 当初の軍団兵士の設計(左:綿襖甲) |

|

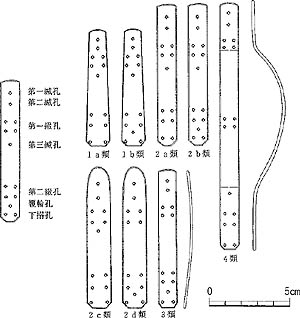

| 小札各孔の名称と八幡14号横穴墓出土小札の分類 津野仁「八幡横穴14号墓の甲冑」「福島考古41号」より(2000福島県考古学会)より |

展示工事とは切り離して、平成12年度に㈱京都科学に製作委託した。

律令制下、陸奥国には「名取団」「玉造団」「白河団」「安積団」「行方団」「小田団」「磐城団」の7つの軍団が置かれていたと考えられ、「白河団」は神亀5年(728年)に設置されたことが『続日本紀』に見える。また、『左経記』長元7年(1034年)にも「白河団」の名が見え、8世紀から11世紀まで「白河軍団」が存続していたことが文献から窺える。

一方、8世紀末から9世紀初め頃と推定される多賀城跡出土木簡には「白河団進上射 手 歴 名 事 火長神人味人…」とあり、更にその存在を際立たせている。

残念ながら、泉崎村関和久遺跡や関和久上町遺跡の発掘調査において白河軍団に関する資料の出土は見ていないが、白河軍団の存在に注目してもらうため、敢えて軍団兵士とその装備品を復元しようと試みたものである。白河郡と白河軍団の位置付けについては、『関和久遺跡』(1985年、福島県教育委員会)における平川南氏の考察に拠らせていただいた。また、復元案については展示等検討委員の岡田茂弘氏、鈴木啓氏、日本金属学会附属金属博物館の野崎準氏、栃木県埋蔵文化財センターの津野仁氏らの御指導を仰いだ。

目標は多賀城跡出土木簡に見える「神人味人(みわひとのあじひと)」をビジュアルに蘇らせることである。白河軍団は弓の名手達の集団、神人味人は弓部隊の長であり蝦夷との戦いで無類の活躍をした、という想定である。

まず、製作資料を決めることから始めた。参考としたのは『令義解』「軍防令」である。

平川南氏の論に従い、白河軍団は約1,000人で組織され、月番交代で約100人が集団で多賀城に向かうと仮定する。神人味人は火長であるので10人単位の長、50人で隊をなすので2隊編成ということになる。それぞれ個人で装備する携帯品が『軍防令』に記載されていることから、これを装備した神人味人を復元し、加えて、火に義務づけられた備品と隊の備品も取り揃えることとした。また、戦闘時の軍団兵士の装備も重要なことから、武装した神人味人の姿も復元することとした。この他、多賀城跡出土の「白河團」が記された件の木簡、「安積團」が記された木簡、「宝亀11年行方團」が記された漆紙文書のレプリカを作製して展示に供することとした。なお、軍団には馬や馬甲、皷・大角・小角(楽器の類か?)、矛や幡なども備わっていたらしいが、考古学的拠り所が無く、これらの復元については断念した。

「神人味人」は、その名前から地元の神(白河神)に仕える一族と判断し、代々外来勢力との混血を避けてきたため、顔の骨格は縄文的な要素を残していると仮定して、やや角張ってがっしりとした顔に仕立てた。年齢は火長ということを考慮して30才台前半と想定した。多賀城に向かう平服の神人味人は残した家族を想い、悲しげな表情をとる。武装した味人は精悍な表情である。

さて、武装させるに当たっては8世紀末という時期の甲が問題である。『続日本紀考証巻八』淳仁の条には「綿襖冑」の記載があり、天平宝亀6年(775年)に京庫の綿1万屯と甲斐と相模の綿5千屯をもって陸奥国で「襖」を作ったこと、同11年(780年)7月に征東使が4,000領の「襖」を請うたことなどが記され、綿襖冑-綿甲冑-綿甲は同じもので防寒と矢石の防御に優れているので兵士が多様したとしている。一方、『続日本紀』宝亀11年(780年)8月には革製甲が軽便で矢が貫き難く、その製作工程も容易なので、以後諸国で作らせる甲冑は全て革を使いなさいという太政官符が出され、延暦9年(790年)には征夷のため3年を限って駿河以東、東山信濃以東に革甲2,000領を作らせている。よって8世紀末頃の多賀城では兵士が両者を併用していた可能性が高いといえる。

|

|

| 軍団「火」単位の備品復元品 | |

|

|

| 多賀城に向かう軍団兵士と弓を射る兵士 | 軍団「体」単位の備品復元品 |

当初は江馬務氏の著作『図説日本風俗史』(1956年、誠文堂新光社)を参考に「綿襖甲」を製作する計画で仕様を考えていたが、バックデータに限界があり断念せざるを得なかった。

|

| 軍団兵士「胡禄」の製作 |

結果的に「革甲」を作ることとなったが、これもバックデータは無いに等しい。津野仁氏に相談し、県内横穴墓から出土している鉄製小札の中で最も新しい時期のものと考えられるいわき市八幡横穴墓出土小札を調査して、復元甲の小札の形態を調査結果を踏まえて推量し、孔の位置から綴り方と威し方を推定していくという方法を採ることとした。素材を革にすることから小札の大きさは相似的に20%程度大きく想定した。八幡横穴墓出土資料は未報告資料なので調査に当たってはいわき市教育委員会に特段の御配慮を賜った。津野氏には調査結果をまとめてもらい、「八幡横穴14号墓の甲冑」『福島考古第41号』(2000年、福島県考古学会)として発表して頂いた上で、その成果を復元品設計に取り込ませていただいた。

また、さまざまな備品の復元に当たっては、なるべく県内技術者の技術を借りるべく、鍬・鎌・斧等の鉄製品については喜多方市在住の鍛冶屋である斎藤喜馬氏に製作をお願いし、竹細工である胡禄の製作は福島市在住の菊池鐡夫氏に、民俗資料に近い鞋、飯袋、脛中は只見町在住の長谷川友一氏にお願いした。

復元した資料とその参考にした資料は以下の通りである。

| 軍団兵士関係復元製作資料 | |||||

| 軍防令記載 | 数量 | 復元資料 | 数量 | モデルとした資料 | 仕様等 |

| 「毎人」の装備品 | |||||

| 弓 | 1張 | 丸木弓 | 2点 | 東大寺正倉院宝物の槻弓 春日神社本宮御料古神宝類の中の槻弓 | 推定復元。材質は槻(ケヤキ)。丸木弓。長さ1,800mm、径25mm。弭は本弭、末弭とも造り出し。樺巻きの上、黒漆仕上げ。弦はカラムシ製で天鼠(クスネ=松ヤニ)で固める。 |

| 弓弦袋 | 1口 | 弓弦用革袋 弦巻 | 2点 | 後藤守一著「日本歴史考古学」掲載「弦袋」 | 推定復元。材質はシカ革。150mm×100mm。口は折り返してアサ糸でかがる。長さ30cmの革紐を下げ紐とし、端部に竹製の根付けをつける。内部には弦を巻いて収めておく籐を編んだ環状の弦巻を入れ、副弦を巻き収める。 |

| 副弦 | 2條 | 予備の弓弦 | 4点 | 推定復元 | 推定復元。カラムシを用いる。天鼠にて固める。両端部に弦輪を設ける。長さ1,700mm。カラムシは福島県昭和村産のものを用いる。 |

| 征箭 | 50隻 | 矢 | 100点 | 鏑矢の鏃はいわき市大久保F遺跡出土雁又鏃、その他の鏃は同遺跡出土鉄鏃 矢柄は正倉院宝物 | 10隻は鍛造鉄鏃を装着。内2本は雁又鏃で鏑矢とする。他の90隻の鏃は模造品(重量は実物に準じる)。矢柄は竹製で長さは800mm。雁又鏃装着のものは鏑の分長くなる。筈は作り出し。矢羽は2枚羽。鷹の羽を用いたいが高価なので市販のものでよい。羽の上下を桜皮で巻き止めたうえで漆固め。 |

| 胡禄(※「禄」はタケカンムリ) | 1具 | やなぐい | 2点 | 正倉院宝物第11号漆葛胡禄 | 葛籐製、高さ503mm、幅121mm、袋部の大きさ-高さ150mm、奥行き50mm。上部、央部、袋上部に紐通し穴を左右1組ずつ設け、身体に巻き結ぶ長さのシカ革紐を付ける。革紐の長さは正倉院蔵品を参照。 |

| 太刀 | 1口 | 蕨手刀 | 2点 | 泉崎村観音山北3号横穴墓出土蕨手刀 | 刀身、鍔共に鉄製鍛造。法量はモデルに準じる。鍔を装着後、柄には太さ3mm程度のアサ紐を巻き付けて固定する。錆により柄の懸通穴の形状等は不明なので懸通穴には木製の懸通を嵌め込む。懸通穴にはシカ革製の紐(長さ300mm)を通して輪にする。鞘は長さ310mmとし、断面形状は鍔の刃部側形状の周囲を2mmずつ縮小した相似形とする。鞘尻は緩い方形に収める。足金具は出土していないため革製とし、シカ革製の帯取紐(長さ300mmの環状)をつける。 |

| 刀子 | 1枚 | 刀子 | 2点 | 三春町越田和遺跡出土鉄製刀子 | 鉄製、鍛造。法量はモデルに準じる。把、鞘は木製。柄は長さ120mm、鞘は長さ135mm、両者とも幅は15mm、厚さは12mm。鞘には凸部を作り出しここに紐通し穴を設け、樹皮を撚った紐を取り付ける。重心は鞘側に傾くようにする。 |

| 礪石 | 1枚 | 砥石 | 2点 | 多賀城跡出土砥石 | 100mm×40mm×30mmの直方体。良質粘板岩製。形状はモデルに従い使用痕を表現する。上部に紐通し孔を設け、樹皮製下げ紐、短節竹製根付けをつける。 |

| 藺帽 | 1枚 | 笠 | 1点 | 推定復元 | イグサ製。径600mm。割竹で円錐形の骨組みをし、編んだイグサを骨組みに留め合わせる。イグサは中央頂部で束ねて固定する。裏に頭当てを取り付 け、顎紐をつける。 |

| 飯袋 | 1口 | 飯袋 | 2点 | 只見町の民俗例 | アサ布製。200mm×300mm。下げ紐付き。合わせ蓋付き。蓋と身は紐で結縛する。下げ紐付き。 |

| 水甬 | 1口 | 水筒 | 2点 | 推定復元 | 刳物。径90mm、高さ200mm、合わせ蓋付き。蓋と身は紐で結縛する。下げ紐付き。 |

| 塩甬 | 1口 | 塩入れ用筒状容器 | 2点 | 推定復元 | 刳物。径90mm、高さ150mm、合わせ蓋付き。蓋と身は紐で結縛する。下げ紐付き。 |

| 「毎人」の装備品 | |||||

| ?巾 | 1具 | 脛巾 | 2点 | 只見町の民俗例 | アサ布製。丈270mm×38mm、上下に結び紐をつける。 |

| 鞋 | 1両 | 鞋 | 2点 | 只見町の民俗例「ヤマゲンベイ」 | ガバ製の靴。サイズは27インチ程度。足甲の露出部分には麻製の甲掛け(シブッカラミ)を付ける。 |

| 奈良時代平服 | 2点 | 肌着は正倉院宝物「布衫(ふさん)」 上着は正倉院宝物「女布袍」 袴は正倉院宝物「布袴」 | アサ布製。褌、肌着、上衣、袴で構成する。褌はいわゆる六尺褌をモデルとする。 | ||

| 軍団兵士人形躯体 | 2点 | 推定復元 | 平服着用と綿襖甲着用の男性2体を製作する。身長は1650mm。服飾の着脱が容易なように関節部は軟構造とする。頭部は精悍な顔つきとし、眉は太く髭を加える。頭髪は髷を結うことができる長さとする。 | ||

| 鞆 | 2点 | 正倉院宝物第5号鞆 | 径90mm、熊裏革製、黒漆塗り。表面に朱漆で「トモエ」文様を入れる。一方の端部に長さ300mmのシカ革製紐を縫いつける。他方の端部には紐通し穴を設けた牛革製の舌状の緒をつける。軍防令には規定されていないが、弓を引く時に用いていたと推定し着装することとした。 | ||

| 「毎火」備品 | |||||

| 紺布幕 | 紺布幕 | 1点 | 延喜式巻三十「大蔵省 造幄幕幔用度-布幕一宇-」 | アサ布製。白裏地付き。表地は藍で染色する。長さ一丈九尺五寸(5,800mm)×一尺(幅300mm)の布を六段縫い連ねる。紐通しは長さ一尺二寸(360mm)×一尺(幅300mm)の藍染め布を4つ折りにして縫い合わせ、これを30ヶ所、幕上部に縫い止める。染色に当たってはなるべく古代色に近いものに仕上げる。 | |

| 銅盆 | 2口 | 銅盆、小釜のいずれかを備えることから、銅盆については復元せず | |||

| 小釜 | 2口 | 鉄鍋 | 1点 | 宮城県多賀城跡324号住居跡出土鉄鍋 | 鋳造鉄製品。法量はモデルに準じる。把手付きで把手部は中実。 |

| 鍬 | 1具 | 鍬 | 1点 | 刃部は弥明遺跡出土鉄製鍬先 柄部はいわき市大猿田遺跡出土木製鍬柄と身部 | 刃部は鉄製、鍛造。木製組合せ式柄を着柄。柄部と身部の接合は両者の?穴を角木で通し、その上を麻紐で結縛する。法量は大猿田遺跡出土木製鍬柄に則り、鉄製鍬先は形態を保持しつつ身部の形状に合わせて装填する。 |

| 剄碓 | 1具 | ナタ状鉄器 | 1点 | 刃部は神奈川県横浜市西ノ谷遺跡出土鎌 鞘は岩手県の民俗例 | どのようなものか判断がつかず、秣を切断する刃物と解してその機能に適する形態の鉄製品を西ノ谷遺跡出土資料に求めた。刃部は鉄製。木製の柄を装着する。柄部は長さ100mm。樹皮製の鞘に入れる。 |

| 斧 | 1具 | 鉄斧(縦斧) | 1点 | 刃部は多賀城跡出土鉄斧 柄部は多賀城跡出土木製斧柄 刃部保護具は只見町民俗例 | 縦斧。刃部は鉄製。木製柄部を着柄する。植物繊維を編んだ刃部保護具を付ける。法量合わせは柄部を優先する。 |

| 小斧 | 1具 | 鉄斧(横斧) | 1点 | 刃部は多賀城跡出土鉄斧 柄部は多賀城跡出土木製斧柄 刃部保護具は只見町民俗例 | 横斧。刃部は鉄製。木製柄部を着柄する。植物繊維を編んだ刃部保護具を付ける。法量合わせは柄部を優先する。 |

| 鑿 | 1具 | 鑿 | 1点 | 刃部は鉄製、鍛造。 | |

| 鎌 | 2張 | 鎌 | 2点 | 刃部は三春町越田和遺跡出土鉄鎌 柄部は多賀城跡出土木製鎌柄 | 刃部は鉄製、鍛造。木製柄部着柄。法量はモデルに準じ、刃部と柄部が整合しない場合は刃部を優先させる。 |

| 鉗 | 1具 | 金鋏 | 1点 | 神奈川県横浜市西ケ谷遺跡出土金鋏 | 鉄製。鍛造。法量はモデルに準じる。 |

| 「毎五十人」備品 | |||||

| 火鑚 | 1具 | 火打ち金 火打ち石 | 各1点 | 火打ち金は猪苗代町登戸遺跡出土火打ち金 | 火打ち金は鉄製、鍛造。法量はモデルに準じる。木製握り部が装着されていたと仮定して、長さ60mm、幅20mm、厚さ10mmの直方体の握りを装着し、頂部の目釘穴に竹釘で固定する。火打ち石はメノウ、長さ7~8cm、幅・厚さ5cm程度の大きさの石核。 |

| 熟艾 | 1斤 | モグサ モグサ入れ容器 | 各1点 | モグサ入れ容器は岩手県の民俗例 | モグサはヨモギを加工して生成する。600g。容器は平楕円柱形で蓋と身に分離する。紐掛け穴を設け、蓋と身が離れないようにする。アサ製の紐で結縛するとともに紐を伸ばして先に竹製の根付けを付ける。 |

| 手鋸 | 1具 | 鋸 | 1点 | 刃部は猪苗代町登戸遺跡出土鉄製鋸 柄部は推定 | 刃部は鉄製、鍛造。モデルは基部を欠損して現存長1440mmであるが、復元品の刃部長は2100mm(推定)とし、1500mm程度の茎子を造り出して柄部に嵌め込む。木製柄部は長さ2000mm、幅40mm、厚さ25mmとする。 |

| 関連資料 | |||||

| 冑・甲 | 1式 | いわき市八幡14号横穴墓出土鉄製冑片、鉄製小札 津野仁「八幡横穴14号墓の甲冑」『福島考古第号』(2000、福島県考古学会) | 冑の鉢頂部は鉄製、鍛造。法量はモデルに準じる。これに4枚の鍛造鉄矧ぎ板を合わせて鉄鋲で留め漆を塗って鉢部とする。鉢の下端に、漆を塗布した牛革製小札を5段綴じ合わせる。最下端は緋色に染色したアサ布で縁取りをする。甲は両当式短甲とし、前甲、後甲、左右脇当の4つで胴部・草摺を構成し、他に肩甲、籠手、手甲を作り、襟甲と足纏は省略する。それぞれ漆塗り牛革製小札を綴り合わせて製作し、端部は緋色のアサ布で縁取る。帯及び結び紐はシカ革とする。各部の製作は津野仁氏の設計図に従う。 | ||

| 白河軍団関係木簡レプリカ | 1点 | 多賀城跡出土木簡 | 表「白河団進上射手 歴 名 事 火長神人味人 合冊四人 守十八人 和徳 三 衣 」 裏「大生部乙虫 部嶋 丈部力男大伴部建良 」 法量 長さ223mm、幅38mm、厚さ1mm。 | ||

| 安積軍団関係木簡レプリカ | 1点 | 多賀城跡出土木簡 | 「 『□土問見』 安積団解 □□番 事 「□□□□□二□□」『上等申申』 畢番度玉前関還本土安積團會津郡番度還 「長□十六伎 ◇十六束」『法師 師 法師 法師』 二人□畢上 」 法量 長さ541mm、幅40mm、厚さ6mm。 | ||

| 行方軍団関係漆紙文書レプリカ | 1点 | 多賀城跡出土漆紙文書 | 「 九日 月十□日合十箇 宝亀十一年九月廿 行方団□毅上毛野朝[ ]」 法量 長さ157mm、幅107mm。 | ||