(3) 研究復元製作

「まほろん」展示のひとつの目玉として「実物復元資料並列展示」の根幹をなし、更に収蔵資料研究の一環として、出土資料の研究復元製作を準備段階から研究事業のひとつに位置付けた。資料の歴史的意義を考古学的手法に止まらず幅広く確認していくと共に展示を「わかりやすく」する効果を狙ったものである。

資料の詳細な観察と分析から素材と製作技法を導き出し、欠落部分は広い視野で他遺跡の事例や伝世資料、伝統工芸技術を参考として補完し、土中において変質した出土資料を製作された当時の姿に可能な限り近づくよう復元することを目標とした。

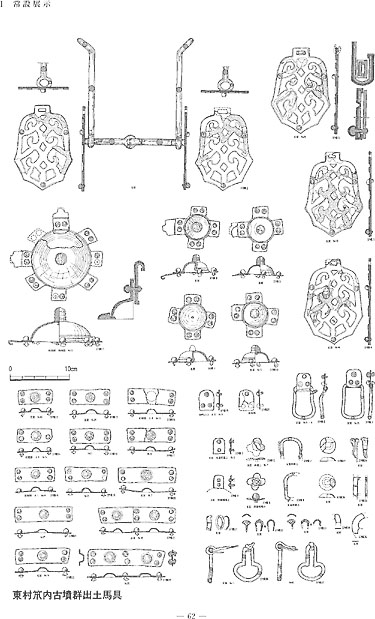

製作資料は平成11年度に東村笊内古墳群出土「馬具等」、平成12年度に会津若松市会津大塚山古墳出土「三角縁神獣鏡」と宮城県築館町伊治城跡出土「弩」を製作し、平成13年度のオープン年度には県内古墳時代「象嵌資料」を予定している。なお、「研究復元製作」には位置付けなかったものの平成11年度に展示の目玉のひとつとして「白河軍団兵士復元製作」を行っており、これも併せて紹介する。

|

| 復元された古墳時代の馬と馬具 |

|

| 多摩動物公園の蒙古野馬「レオ」 |

a 古墳時代馬具等研究復元製作

「暮らしをささえた道具たち」コーナーは利器や農具が中心で比較的地味なコーナーである。そのため観覧者の目を惹く目玉展示が渇望された。また、展示室全体としてもこのコーナーにインパクトの強い展示資料が必要と考えられた。

一般的に各時代の出土資料の中では、古墳時代のいわゆる「光もの」が目を惹く。特に金を素材とした金工資料である。しかしながら、これらの「光もの」は当然ながら今は錆び付き往時の姿は見る影もない。このような金工資料を使われていた当時の姿に復元すれば、視覚的展示効果もさることながら観覧者の資料理解度を効果的高める役割を担うと予想された。標榜する「わかりやすい」展示の代表と位置付けることもできる。更には、形状だけを模するのではなく、徹底した素材分析と製作技術研究をバックボーンとし、その研究成果を忠実に再現しながら復元製作を行うことで、考古学に止まらず金工技術史や自然科学の分野との学際的研究を推進することができ、将来的にも「まほろん」の事業の中にこのような研究復元製作を位置付けて行くことは極めて意義深いという協議結果を得た。

さて、県有資料の中で古墳時代の金工資料として一番に挙げられるのは、東村笊内37号横穴墓出土「金銅装馬具」である。また、笊内古墳群の出土資料には同じ37号横穴墓の銅鋺や6号、26号横穴墓の直刀、15号横穴墓他の耳環、6号横穴墓の大型鉄鏃等優れた工芸資料が多い。これら性格の異なる資料を復元することで、当時の金工技術の総体を探るという方針が打ち出された。また、一方で地域及びこれも性格を異にしたを異にした鹿島町真野20号墳出土「金銅製双魚佩」(県立博物館蔵)も代表的な金工資料であることから併せて復元製作するということで衆議一決した。

展示方法としては、各々実物と対比が容易なように並列して展示することとしたが、馬具はケースに並べても容易にその用途は理解できないので、馬に装着して展示することとした。しかも、馬具を装着した馬が展示室にあれば、子供達は乗りたいという欲求に駆られることが予想されたことから、乗馬可能な馬の模型に復元製作した馬具を装着するという方針で製作を進めた。

なお、馬具の復元と馬の復元は全く製作方法が異なるため製作委託は分離して行った。古墳時代馬具等研究復元製作」は考古学、金工史研究者と彫金、鍛金、鋳金、木工、漆工等の技術研究者を擁する(有)梅工房に委託し、馬体の復元は㈱日展に委託した。また、笊内古墳群出土金属製品は昭和57年に保存処理を施し、県立博物館において保管、展示していたが経年変化が著しいため再処理を行うこととし、(財)元興寺文化財研究所に委託した。 まずは馬である。古墳時代の馬の実物大模型は、大阪府吹田市博物館の御協力を得て、新芦屋古墳出土馬具を装着した古代馬模型の原型を再利用して製作させて頂くこととした。この模型は吹田市博物館が大阪府日下遺跡出土馬骨から復元した骨格・馬体を国内在来馬と比較して最も近似していると判断した宮崎県都井岬に生息する「御崎馬48号」をモデルに作ったものである。

ここで気になったのが「たてがみ」である。御崎馬のたてがみは首に添うように左右にねているが、埴輪に表現された馬のたてがみは立っているものが多い。古墳時代の馬らしさを強調するためたてがみを立たせた形としたいがその根拠がなかなか見つからない。埴輪研究者に聞いても明快な回答は得られなかった。たてがみを編んで装飾することも考えられたが編み方が解らない。このような中、新潟大の橋本博文より多摩動物公園で飼育しているモンゴル地方の野生馬である「蒙古野馬」がたてがみが立っているらしいとの情報を得てこれを調査したところ、確かにたてがみが立っている。そこで「レオ」という名の牡馬をビデオ撮影し、これをモデルに立ったたてがみを表現することとした。古墳時代の馬は蒙古系の馬の遺伝子を強く受け継いでいて当時はたてがみの立った馬が多かったのではないかという牽強付会の理屈を立てた訳である。なお、尻尾についても埴輪では装飾が施されているが、経費の関係からこの点は捨象した。

馬体の色もこのような経緯からレオの馬体を模した色に仕上げることとした。結果的に馬体は御崎馬がモデルで、たてがみと毛色は蒙古野馬がモデルということになった。

耐荷重は100kgと設定し、鋼鉄で主たる骨格構造を造り、素材のFRPは通常の3倍程度に厚く仕上げた。安全を考慮して、小学生以下乗馬可能という基準を設けて展示することとした。

一方、馬具等の復元は実物資料の分析、調査、検討を重ねながら進めて行ったが、経緯については別途報告書を予定しているので詳細はそちらに譲り概要を記しておく。

笊内37号横穴墓出土馬具を馬の模型に装着するとなると、馬具各部品の配置を考え、更に出土している実物資料以外の鞍や鞍の付属品、障泥、鐙、革帯などをも含めて製作しなければならない。部品の配置については奈良県立橿原考古学研究所の千賀久氏の指導を仰ぎ、鞍、鐙等の設計は筑波大の桃崎祐輔氏にお願いした。鞍は山形県山形市嶋遺跡出土木製鞍(後輪)を基本として大阪府堺市百舌鳥陵南遺跡出土木製鞍や韓国慶尚南道梁山夫婦塚金銅装鞍の復元経緯を参考とした。鐙は静岡県浜松市伊場遺跡出土資料をモデルとした。鞍の素材はセンを用いた。鞍褥や?、障泥、革帯については正倉院宝物等を参考にしたが推測の域を出ていない。