■シリーズ収蔵品紹介17■

|

| <柴原A遺跡出土土瓶形土器> |

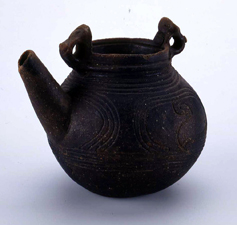

柴原A遺跡出土の土瓶形(注口)土器

この土瓶のような縄文土器は、昭和63年度の三春ダム関連遺跡発掘調査の柴原A遺跡で、ほぼ完全な形で発見されました。形や文様などの特徴から約3,500年前の縄文時代後期中葉につくられたものと推測されますが、土の中で数千年間も壊れなかったのは感動的です。

縄文土器のイメージは、表面に縄文が施(ほどこ)され、その手触りはざらりと荒い。また、縄文土器は大きくて厚みがあり、野趣にあふれた大昔の器、といった姿を思い描かれるのではないでしょうか。

しかし、この土瓶形(注口)土器は薄手で縄文が少なく、その表面は黒光りしています。よく見ると丸い胴のほぼ全面に一度縄文を施しており、部分的に残して縄文を磨(す)り消していることが分かります。一工夫して土器の表面にススの吸着と石などの硬い物質を用いて研磨を行うことによって、黒色に光る滑らかな器面が出来上がります。

一概に縄文土器といっても多様で、縄文が全く施されない土器が流行する時期・地域もあります。また、土瓶形土器のように、現代の器とそっくりな形の縄文土器もあります。柴原A遺跡の土瓶形土器は、胴の両肩に耳のような穴があり、弦を架け渡していたようです。

土瓶と急須(きゅうす)の違いは持ち手となる弦の有無だそうですが、土瓶が球形だと底に溜まったお茶なども、持ち手を親指方向へ傾けるだけで自然と注ぎ口方向に集まります。土瓶形土器は縄文時代、土瓶が普及するのは江戸時代以降ですが、時代を超えた器形の類似は液体に関連して機能を求めた結果でしょう。

では、土瓶形土器の用途は何でしょうか。酒や薬などを入れたという説があります。また「まつり」に使われたものとも言われています。

ところで、秋の味覚といえば松茸、松茸といえば土瓶蒸しも代表的な料理です。しかし、土瓶蒸しの可能性は低そうです。なぜなら、土瓶形土器に火がかけられた痕跡はほとんど確認されないからです。土瓶形土器の用途は謎ですが、愛嬌のある丸い形は人を引き付ける魅力があります。 (専門学芸員 香川愼一)

|

まほろんショップから

まほろんショップでは、新商品「まほろんオリジナルクリアファイル」(1枚200円)を販売しています。

来館の記念に是非お買い求めください。

■ご利用案内■

開館時間:9:30〜17:00(入館は16:30まで)

休 館 日:月曜日(月曜日が祝日・休日の場合はその翌日、ただしGW・夏休み期間中は開館)、国民の祝日の翌日(土曜日・日曜日にあたる場合は開館)、年末年始(12月28日〜1月3日)

入 館 料:無料(体験学習によっては、材料費が必要な場合があります。)

そ の 他:団体(20名以上)でご利用の場合は、事前にご予約ください。