は じ め に

旧石器時代から平安時代にかけて、多くの遺跡から種々な竪穴住居跡が検出されている。竪穴住居は長い間、集落の中心となる居住施設であった。竪穴住居は、基礎部分、床面、周壁、壁溝、柱穴、炉等で構成される構築物である。しかしその実物が、現在も存在しているわけではない。竪穴住居が廃棄され、その後の経年変化を経て発掘されたのが竪穴住居跡である。竪穴住居跡からは、各種の生活用具が出土する。竪穴住居跡には、祖先の暮らしと生活の痕跡が詰まっている。

竪穴住居跡の発掘調査は、ほぼ決められた手順で実施され、すでに確立されたマニュアルがある。ただし、決められた手順による処理と調査は異なっている。分からないことを少しでも明らかにしていくこと、今までの知見に対して誤りを正すことが調査といえよう。一方、マニュアルに合わせて遺構自体をねじ曲げるのは、処理である。それも十分でないのは、破壊に類する行為でしかない。

ここでは、これまでの調査手順に変更を加えることは意図していない。また、効率的な掘削や記録作成についての方法を提示することでもない。その代わり、竪穴住居跡を構成する土層を中心に、検討しなければならない項目や観察上の留意点のいくつかを考えてみた。竪穴住居跡から祖先の生活を復元する場合、不明な点や意見の分かれることが少なくない。これは、発掘調査における土層の理解、解釈に主因があると考えたからである。これを解消する手がかりを探すのが、第1の目的である。

さらに竪穴住居における祖先の生活を知るには、復元による住居の具体的な姿を明らかにする作業が必要になる。発掘調査で得られる資料は、有機質で作られた日常生活品や道具、住居施設の大半が失われているからである。竪穴住居跡から得られる情報は、発掘調査の精度に限定され、発掘調査の方法、技量が大きな比重を持っている。考古学の研究を行う上で、発掘調査が重要なことはいうまでもない。それには、復元的視点から情報の収集に努めるべきである。この観点から、竪穴住居跡の調査方法を考えることが、第2の目的である。

遺構は土層集合体とも言えよう。周囲の地層に人為的な改変が加えられることによって形成された土層の集まりである。このまとまり、遺構を検出する作業から発掘調査の掘り下げは開始される。そこで、土層についての認識を再確認することから、検討を始めることにする。

発掘調査で行われている土層の区分は、土質の違いによってなされているようである。「では、土質の違いとは何か。」と問えば、調査員によって様々な回答が帰ってくる。土質の相違といっても結局は主観である。同一土層として区分されている土層が、50cm、あるいは1mも離れると全く別の土質であることも少なくない。薄層のまとまりであることもある。異なった土質が混ざり合って斑状になった土層もある。

発掘調査の現場の土層区分は、土の相違だけではない。地質学や土壌学と考古学では、土層の分類基準は大きく異なっている。知りたい内容によって、土層の認識基準は異なっている。発掘調査の土層区分方法について、竪穴住居跡に関連した整理をしておきたい。

通常の報告書では、土層注記に色調と土質が表記されている。例えば黒褐色シルトや黄灰色細砂などである。色調と土質は、土色帳と照らし合わせて記入されたものである。これに加えて木炭粒、土器片、小石の有無が補足されることもある。これを発掘調査現場で実測図の脇に記入してゆくのであるが、天気、土中の湿気、サンプル採取場所、個人の判定によってかなりの相違が生じているのは、発掘調査の経験者であれば十分に分かっていることである。

ここで注意しなければならないのは、発掘調査で区分され、あるいはまとめられる土層は、色調や土質では区分されていないことである。調査員は、土層が形成された原因や時間経過によって、土層をまとめているのである。土層が形成され、あるいは堆積したまとまり、変化した部分を単位として土層を区分しているのである。

遺構を構成する土層は、人為的に形成された土層と自然堆積による土層に分かれる。自然堆積土層は、施設の崩壊や有機物の腐朽によって生じた空間を埋める崩落や土砂の流入等で形成される。人為的土層では、施設を造るために使用された土砂・石材が中心である。施設の形状、目的によって使用される土砂・石材が選択されるのである。

遺構の調査では様々な土層が検出される。柱穴であれば、掘られた穴、据えた柱の痕跡、柱を安定させるために穴に詰めた土砂などである。その形成や造られた工程、逆に壊れ方等を反映した土層の区分が求められているのである。人為的に造られたならば、それを反映した土層、使用された変化を示す土層が遺されているはずである。認識された土層のもっている意味と土層間の時間的経過に対する整合性が重要なのである。

遺構の土層は、特異な変化をすることもある。例えばカマドの燃焼部では、火を燃やすことにより内部の表面が焼土化して赤く変色する。これは土層の一部を焼土に変化させ、新しい土層に変化した結果である。炉の焼土面も同様である。木炭窯や須恵器窯あるいは製鉄関連施設、水田土層など、考古学が対象とする土層は、特徴的な変化に注意しなければならない例が少なくない。

土層の認識では、平面的な分布を把握することも重要である。通常の遺構調査では、土層断面において土層の区分を行い、層序を記録する。これからさらに、遺構を形成する各土層の広がりを追究することには、あまり注意は向けられていない。遺構を理解するには、一つの土層分布する平面的な広がり、厚さを含めて三次元的な認識が必要である。発掘調査区分される土層は、純粋な土質の違いではないのである。

発掘調査の遺構検出面が自然層の地山であれば、一つの土層にまとめても発掘調査の結果に影響を与えることは少ない。しかし遺構検出面が多くの遺構を覆う文化層や文化層の間に形成された自然土層では、慎重な観察と検討が土層の区分に求められることになる。このような土層は、遺跡内における文化層の重なりを秩序付けることから、基本土層と呼ばれている。さらに空間的分布範囲と合わせて、各遺構の対応関係を検討する基準とするのである。したがって基本土層は、土層の形成された時期との対応関係を踏まえて、また遺跡の意義を踏まえて設定されなければならない。

発掘調査で設定される基本土層の層序は、単なる土質の違いで区分するのでもないし、断面観察のみで設定するのではない。調査区の一角で確認した土層断面の土層図で基本土層が表示されている例も少なくないが、これでは基本土層を示したことにはならないことがある。基本土層の区分では、土層の形成過程と形成された時間幅、それに分布する範囲と深さに着目して、遺跡全体の変遷を示す基準としなければならない。

基本土層をこのように考えると、例えば丘陵の斜面に立地する遺跡では、丘陵上部が浸食されて形成された扇状地状地形、あるいは河川周辺で浸食と堆積が繰り返された場所の遺跡などでは、複雑な基本土層が想定されよう。三春町越田和遺跡や、須賀川市一斗内遺跡などである。このような遺跡では、幾層にも重なる自然土層と文化層の関連を結びつけた基本土層を設定しなければならない。基本土層は、文化層を形成する土層、自然と人為的な営力によって形成された成因によって、遺跡の時期的な変遷を反映した土層秩序としなければならない。集落遺跡の分析において、各住居・様々な施設の同時存在や一定期間における型式を明らかにする基礎となるのが基本土層の認識である。

竪穴住居跡の調査では、基本土層のなかでも、現表土層あるいは旧表土層の認定が極めて重要になる。宮本長二郎は、つぎのように述べて(宮本1996)いる。「表土を取り除いて、地山で遺構を検出する方法は、手っ取り早い調査のためには必要なことかもしれないが、それと引き替えに多くの貴重な情報を失っている。」表土面は建物を建てる場所であり、竪穴住居跡から竪穴住居を復元する時には、上屋に関係する各種施設が設置される場所であり、この認識は上屋構造を考える上で大きな影響を与えることになる。

山林原野の表土層を中心に考えてみる。山林原野の表土層は、動植物による攪乱層が形成されることになる。場所にもよるが現地表面から30〜50cmの深さまでは、木根や小動物の攪乱による表土層が形成されている。これは、それ以前に形成された土層が均一な表土層に変化して、遺構の重複関係が失われたことを意味している。この土層中から遺構を検出することは、多くの労力と高度な発掘調査技術が必要になる。宮本が嘆くにもかかわらず、発掘調査で表土が除去される主因である。

しかし遺跡が生きていた段階の旧地表面が遺存していれば、状況は一変する。群馬県黒井峯遺跡や中筋遺跡の調査成果が、古墳時代集落の研究を飛躍的に進めたことは、ここで指摘することもない。福島県でも会津高田町鹿島遺跡で、縄文時代前期の地表面が沼沢火山灰の降下層の下層で検出されている。また三春町柴原A遺跡では縄文時代後期、会津坂下町中平遺跡では古墳時代の集落地表面が検出されている。福島県の例では、黒井峯遺跡のように竪穴住居構造の解明とまでは行かなかったが、少なくとも地表面まで含めた竪穴住居基礎構造が明らかになった。

旧地表面が確認されている遺跡、例えば会津高田町鹿島遺跡3号竪穴住居跡(福島県教育委員会1991c)では、沼沢火山灰に覆われて縄文時代前期後半の竪穴住居跡が旧地表面に周堤を伴って検出されている。この竪穴住居跡は、旧地表面から床面まで深さが一定ではなく、最も深い部分で78cm、浅いところは5cm程度で遺存していた。また周堤は旧地表面から7〜32cmの盛り土が確認されている。この竪穴住居跡は、廃棄されてしばらくしてから火山灰に覆われたと推定されているので、これは本来の状況ではないと指摘されている。しかし、この竪穴住居の掘形が比較的浅く造られていたことに変わりはない。柴原A遺跡や鹿島遺跡の竪穴住居跡では、地表面から立ち上がる壁が想定されなければならない。竪穴住居跡の関連でいえば、竪穴住居掘形の深さが正確に復元されることは、復元を考える上で大きな意味を持っている。

竪穴住居跡は、竪穴住居全体に堆積した覆土、施設を構成する土層、基盤土層で構成される。覆土の起源で区分すれば、周辺からの崩壊土、洪水堆積土、火山降下物層など竪穴住居の外に起源のある土層、周壁や堤の崩壊、あるいは土屋根などという竪穴住居自体に起源のある土層に分けることも出来る。炭化材層も後者である。堆積要因では、自然の営力により形成された土層に対して、埋め戻しや整地など、人為的に形成される覆土もある。そうして最上層は、表土層に変化する。草地や山林の表土であれば、草木根と小動物の影響を受けることになる。また人為的な整地層であることもある。

|

|

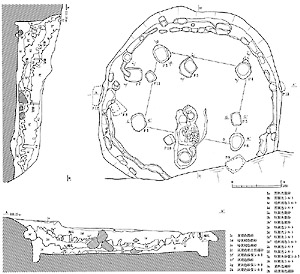

| 図1 三春町仲平3号竪穴住居跡(3次調査) |

三春町仲平3号竪穴住居跡の土層(福島県教育委員会1991b)をみてゆこう。1a層から3h層まで、大きく3層、細かく25層に分けている。このうち1a〜1d層は凹地に長い時間をかけて形成された土層のまとまりである。黒灰色や黒褐色を基調としたシルトが主体となった土層である。1a層には草木根が繁茂した痕が遺されていた。表土層の下部である。1b層は火山灰が主体となった土層で、浅い凹地に堆積していた。堆積した後に小動物による攪乱を受け、土質は変化している。

1c層はほぼ均一な土層である。堆積により形成されこれが表土化する過程で、均一な土層となったのである。縄文時代中期末葉の土器片を中心に、弥生土器なども含めた多くの遺物が含まれていた。1b層がFPであれば、大木10式期から約2,500年かけて形成された土層ということになる。周辺からの流入土であろうか。

大別2層と1層の層境面は、盲穴状の凹凸が顕著に分布している。これは上下方向を基調として延びる盲穴で、穴の大小や形状から木根痕であろう。長時間にわたる自然堆積によって形成された土層であれば、堆積の進行とともに表土面が上昇し、また草木の繁茂と小動物などに

復元的視点による竪穴住居跡の発掘調査よる土層の攪乱と変質を受けることになる。大別1層自体は、無数の攪乱跡・変質土層の集合体である。したがって、1a〜1d層に区分した土層の注記は、そのような土質を基調としたまとまりという意味でしかない。1層とまとめたのも、この認識からである。このような形成過程の土層を細かな土質の相違で区分することは、考古学の視点とは異なる観点であるといえよう。大別2層は11層に細分されている。シルトを主体にしているが砂や小石、木炭片も含まれていた。各層が比較的まとまった塊状になっている。出土する土器は、大木10式である。塵穴として利用されたのであろうか。土層が細かく分かれることから、表土化が進行しないうちに比較的短期間に形成された土層である。こう考えると人為的に形成された土層ということができよう。報告書段階の理解とは異なる点である。

|

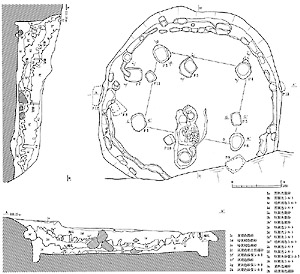

| 図2 三春町仲平3号竪穴住居跡(3次)土層相関図 |

また大別3層のa〜d層は遺物が含まれていなかったので、これに含めた。しかしこれらの土層は山側を中心に形成された土層で、竪穴住居跡の壁面に沿うように分布していた。竪穴住居が廃棄された後で、山側から流入した土砂による土層であろう。大別3層とは区別して考えておきたい。

3f層は均一な土層で、床面を覆うように堆積している。竪穴住居の中央部が比較的薄く、周壁付近が厚くなっている。厚くなった部分も3a〜3d層のように、分層することはできなかった。別な堆積成因によることの反映である。この理由として、屋根の崩壊によって落下した土が堆積した結果と考えれば、竪穴住居中央部で土層が水平になり、周壁近くで厚く堆積していることが理解しやすいのではないだろうか。遺物がほとんど出土しないことも、土屋根に起因する土層とする根拠のひとつである。ただし土屋根土とするにも、後に述べる楢葉町馬場前110号竪穴住居跡とは、異なった堆積状況である。

岩手県御所野遺跡では、基本的に仲平3号竪穴住居跡3f層と近似した土屋根土が検出(一戸町教育委員会2004)されている。この土屋根土は、仲平3号竪穴住居跡より薄い厚さであった。また、竪穴住居中央部が直径1.5mほど円形に途切れていたことから、これを天窓の痕跡としている。

土屋根の竪穴住居が火災によって廃絶したときの堆積では、まず床面の上に屋根の土を載せた樹皮や小枝の炭化物が堆積し、つぎに土屋根が落下すると推定されている。黒井峯遺跡では、この様子が確認(群馬県子持村教育委員会1992)されている。御所野遺跡の竪穴住居燃焼実験では中央部の屋根は床に叩きつけられ、屋根材に覆われて酸欠状態になる。その結果、屋垂木等は炭化する前に火は消えて生焼け状態になる。柱と柱を結ばれるラインから外側だけの垂木に炭化状態が認められる。垂木は屋根に取り付けられた形状を遺して落下する。このような堆積状況が確認されている。

また、丸太等を並べた上にむしろを敷いて土を薄き、棚やツシ二階、あるいは防火土壁等が設けられた例も検出されている。岡山県津山市の弥生時代住居跡から、竹を並べて編み付けその上に薦を敷き泥土を置く棚が検出(渋谷1957)されている。この例では、支柱間に焼けた土のブロックが詰まり、ブロックの表面と裏面に葦などの繊維、内部にスサが混ざっていたという。また中筋遺跡・黒井峯遺跡ではカマドの上にあった棚が確認(群馬県渋川市教育委員会1988など)されている。

奈良時代の建物でも、垂木の間に木舞を入れ、下から土を塗り上げた痕跡を持つ例があるらしい。竪穴住居跡でも茅葺きの下から垂木等を下地として土を塗れば防火にもなる。このような工夫がなされていた可能性は、当然考えられよう。その痕跡を堆積土のなかから探らなければならない。

|

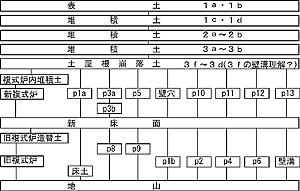

| 図3 三春町四合内7号竪穴住居跡 |

|

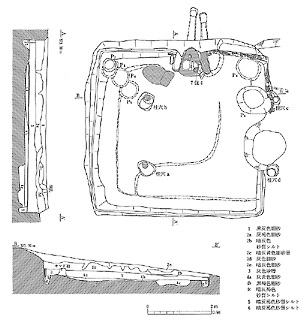

| 図4 三春町四合内7号竪穴住居跡土層相関図 |

三春町四合内B7号竪穴住居跡は、平安時代前期の焼失した竪穴住居(福島県教育委員会1993)である。堆積土は大きく3層に区分した。第1層は自然堆積により形成された土層で、表土の下部層である。第2層との層境面で草木根による凹凸が形成されていた。第2層は水平に堆積する土層である。西南部を中心に細分されているが、土層は水平方向を基調にして、層厚に偏りはない。自然堆積のような、土層の上下で粒子の大小重軽による選択は進んでいない。また表土化した痕跡もない。土層に斑状の混ざり痕は遺されていないが、人為的に埋めた土による土層であろう。火災後の始末により形成された土層である。

第3層は、木炭とこれに混ざる土砂からなっている。焼け落ちた上屋の上に土砂を被せたときに、焼け残った屋根・壁。天井材に土砂が混ざった土層である。しかし火災で生じた灰土は、分解して消失していた。また屋根材や柱材も炭化しなかった部分は、腐朽により消失している。現位置を保って出土した板壁材は表面が炭化していたのみで、炭化を免れた裏面や板根部は、消失していた。炭化材に板材が多いのも、あるい柱材の炭化した表面のみが遺存した結果の可能性がある。

3層上層の炭化材片と土砂を取り除くと、カマド壁と直交するようになって垂木材が出土した。また床面の中央部では、これに直交する柱材も出土している。柱材にはホゾ穴、相欠き穴ともとれる加工痕を遺す炭化材もあった。細かな木炭片には板材が多く含まれていた。しかし、茅や樹皮の炭化物は確認することはできなかった。

施設を構成する主要な土層は、つぎの各層である。床土は、掘形に詰めた粘土などの貼土、床面の表層に遺存する木炭、焼土、砂土などである。床面の土層は、踏み締まりなどの生活痕跡が加わることになる。この土層の表面は、竪穴住居の利用を考える上で鍵となる。床土層の形成過程の理解には、十分な観察が求められよう。硬さ、軟らかさ、構成土、厚さ、形状、分布、変化などに注意しなければならない。

たとえば三春町越田和1号竪穴住居跡(福島県教育委員会1996)では、床土は大きく上下に分かれていた。下層は地山土や表土で、土質の異なる土が混ざって斑状になっていた。上層は厚さ10cmの砂質シルトで、色調の違う薄層が水平方向で縞状になっていた。薄層の厚さは1〜2cmで、カマドの反対側では6層まで確認した。明るい地山の砂質シルトを敷き詰めて床面を造り、その上部が日常生活で黒味を帯びるように変色し、層が重なった土層であろう。

またカマド付近では、この黒みのある土層に焼土粒や木炭片が含まれていた。この夾雑物はカマド焚き口を中心に分布していた。カマドの掻き出し土が床面を汚した痕である。さらに主柱穴で囲まれた床面の中央部とその南側は、堅く締まった土間になっていた。

主柱穴は、屋根を支える構造柱を据える穴である。壁・底面は基盤層と床土である。内部は埋土、柱痕跡土、崩壊土に分けておく。柱の据え方から考えるならば、一般に掘形底面に直接柱を据えるのが大半である。なかには底面に石や木を置くこともある。石の場合はそのまま検出されるが、柱根の痕跡は、木の腐朽によって生じた隙間に崩落土が詰まった状態で検出される。断面形をみると、円形の他に半円形や長方形の例もある。これは柱の断面形の痕跡である。埋土は、柱根を支えるために、柱穴の内部を人為的に詰めて造られた土層である。粘土に砂を混ぜた土質が多用される。土層の厚さ詰め方等の観察が必要であろう。

柱穴の最上層は、床土と一体化して、検出の難しい場合が少なくない。主柱穴は円筒形や箱形の掘形で、柱周りより大きく造られているのが一般的である。なかには、古墳時代竪穴住居跡のように、掘形の直径と柱の直径がほぼ同じで、その間に隙間のないこともある。この場合は、埋め戻し土を詰めることがないので、杭を地山に打ち込んだような状況でとして検出されることになる。周辺地盤が地山のままで、強固な造りである。その分、掘形の掘り下げと柱の据え方に手間がかかる方法である。

主柱により屋根を支える構造では、主柱穴は竪穴住居の幅、直径を4等分した長さを基本に壁から内側に設けられる傾向がある。この点が、屋根の加重を支える中点となるからである。葺き下ろし屋根であれば、大半の加重を桁で受け、さらに主柱がこれを支えることになる。主柱の位置がこれより内側では、垂木尻に加重が片寄ることになる。また屋根が葺き下ろし式でなければ、桁を支点として梃子の原理で垂木の重心を棟木側に置き、棟木で垂木を固定すれば、垂木尻は上方向に安定することになる。

あるいは、桁廻で屋根を上下に分割して造る案も想定される。登呂遺跡の竪穴住居復元案である。この方法であれば、屋根の上半部、いわゆるグシを大きく造ることも可能になる。屋根の上半部を大きく造る装飾な家形埴輪は、このような家がモデルとされたのであろうか。

床面には、溝壁溝や間仕切り溝が設けられている。堆積土多くは、覆土と近似した土質である。この土層では、内部の堆積土と覆土の関係、床面土層との関係に加えて、床土に含まれている炭化物にも注意を向けるべきである。低湿地の登呂遺跡では、木炭を敷き詰めて防湿効果を高める工夫(浅野毅教示)がなされていた。さらに溝の所々に、壁柱穴が配置されていることもある。あるいは短い溝を連結した形状となっていることも少なくない。住居が使われていたときに開口していたのか、あるいは排水施設であったのか、板材などを立て並べて壁の保護施設であったのかなど、用途を推定する根拠を見つけることである。

また壁溝が住居外に延びていることもある。湿気抜き溝である。あるいはカマド下に湿気抜き溝が造られることもある。前者は開口していた可能性が高い。郡山市西前坂遺跡の竪穴住居跡にその例がある。後者は越田和遺跡などで確認されている。

縄文時代中期の竪穴住居跡では、壁溝は細長い楕円形状の溝を繋ぎ合わせた形状であることが少なくない。底面も凹凸が著しい。これは板材よりは丸太材を並べた痕跡ではないだろうか。平安時代の竪穴住居跡では、三春町四合内B遺跡1号・7号竪穴住居跡から板材とその痕跡が検出されている。7号竪穴住居跡では壁溝と対応して炭化した板材が出土しているし、板材のない場所では、溝の内部に板材根の痕跡が遺っていた。溝に沿って縦方法に内部を二分する土層である。

福島県内では、いわゆる地床炉と石囲い炉が知られている。これに土器埋設炉も加わる。炉では焼土面が形成されている。炉の形状は台状、平坦面、凹地状などがある。焼土面の形成、形に注意することはいうまでもない。また周辺に散在する焼土粒、木炭粒の痕跡、床面の踏み締まりも、合わせて観察することが求められている。ただし、灰土は自然の営力によって分解され、炉やカマドから検出されることはない。埋設土器の底部にある木炭粒や焼土粒の堆積土は、そこに含まれていた灰土が消滅した結果である。

石囲い炉は、地床炉の土層に加えて、床面に据えられた石材の据え付け穴、掘形の埋め戻し整形跡、造り替えによる重複によって形成された土層等で構成されている。周辺には、焼土や炭化物が散布している。

カマドは燃焼室と煙道で構成され、古墳時代中期から平安時代前期にかけて設けられた。煙道は水平方向と垂直方向に延びるもの、燃焼室は、竪穴住居掘形内部やこれから飛び出す位置に造られている。燃焼室の形態構造は多様で、素材の土質も様々である。一般に燃焼室の袖と呼ばれる突出部は、砂を混ぜた粘土で造られている。この内部に、特に焚き口天井部に土器や土器片が混和材として入れられることもある。あるいは、袖先や天井に石材を入れることもある。煙道は刳り抜き式と掘形の内部に空洞を遺して充填土を加える構造が多く、一部で土器などを土管状に据えることもある。

燃焼室の内部では、形成された焼土面の観察、底面に堆積した焼土と炭化物の状態、土器を支える支脚の位置が重要になる。焼土面には、火炎の動きが反映されているし、内部堆積土には、獣骨や種子の炭化物などが比較的多く含まれている。燃焼室前面の床面堆積土とは唇歯の関係にあるので、これと同様に含有物に注意する必要がある。

このほか床面上、床土中・下には各種の穴が造られている。いわゆる貯蔵穴など床面上で検出される土坑では、覆土との関係がポイントである。竪穴住居が使用されていた段階で開口していたのであれば、覆土の一部が堆積土に含まれている。この場合でも、下層の堆積土は覆土と同一土層とは限らない。使用目的によって形成される土層にも違いは生まれるからである。

床面・中下から検出される土坑では、単なる土坑以外に、土器が納められていたりすることがある。何かを納めて、埋め戻したのであれば、人為的な土層が形成されているはずである。さらに埋納物が腐朽すれば、上部の崩壊と土層の変形痕跡が確認されるはずである。このほか、竪穴住居の各所から出土する遺物も土層の一つとみなすことも可能である。

基盤層は、竪穴住居の掘形の底面や壁面、遺構検出面を形成する土層である。この場合に遺構となるのは、掘り下げられた地盤層の表面の形状である。土層そのものではない。ほかの遺構との関連では、遺構の時期を決める上で、基盤層に含まれる遺構と遺物が問題になる。遺構の重複関係にあれば基盤層の一部に古い遺構が含まれるからである。また遺物包含層であっても同様である。

竪穴住居跡の土層を以上のように捉えると、つぎにこれを構成する土層群の結びつき関係を把握することになる。竪穴住居の築造過程や造り替え、使用状況、廃棄後の経年変化などを知るためである。発掘調査では、竪穴住居跡を構成する土層群の分類と秩状の秩序を明らかにすることが重要である。

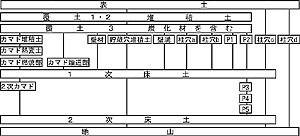

図2には、三春町仲平遺跡3号竪穴住居跡(三次調査)の土層群が、相対的時間変化で形成された過程を整理して示した。実線は前後関係である。P1、壁溝などは土層の集合部である。このように土層を整理することにより、竪穴住居の変遷や施設の関係が明らかになる。この竪穴住居では大改修が1回あり、築造から廃棄までの間に2基の土器埋設遺構が造られたことが明確になる。廃棄された時点で、複式炉が破壊されていたこと、竪穴住居跡床面に土屋根の土砂が堆積したことを示している。

図3は三春町四合内B遺跡7号竪穴住居跡で、図4はその土層の関係図である。この竪穴住居跡は、旧竪穴住居の南東隅を基点に北西方向に拡大して造り替えがなされ、最終的には火災により廃棄された遺構である。柱穴Cと柱穴Dは、竪穴住居掘形と近接する地山を検出面としていたが、柱の位置関係から想定した結びつきである。

竪穴住居跡の土層形成過程を図表に整理することによって、竪穴住居が造られてからそれが発掘されるまでの変化を追うことが可能になる。また出土する遺物も一つの土層と捉えて考えれば、土層変化のなかに占める位置も明確になる。さらに基盤層と基本層序と関連させることによって、遺跡全体のなかで各遺構の時期的な変遷を把握することもできる。発掘調査は、この土層群の形成過程を明らかにして、それを復元できる記録を作る作業である。