4)EPMA分析による画像解析の結果

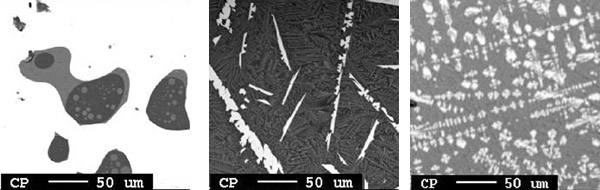

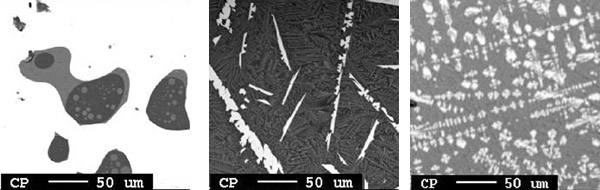

鉄塊(特大)の試料のFe金属部で非金属介在物がある(A)部分とスラグ部分である(B)部分およびスラグ8の試料をEPMA分析し、図9に各組織の反射電子像を示す。金属部中の非金属介在物の種類に、濃淡の違いがある2種類の非金属介在物があることが確認できる。また、これらの非金属介在物は、スラグ部の(B)あるいはスラグ8の組織とは明らかに違うことが分かる。すなわち、(A)部分での非金属介在物は、丸みを帯びているのに対し、(B)部分あるいはスラグ8では針状の結晶が見えている。

|

| 図9 EPMAによる反射電子像(左から鉄塊(特大)(A部分)、鉄塊(特大)(B部分)、スラグ8) |

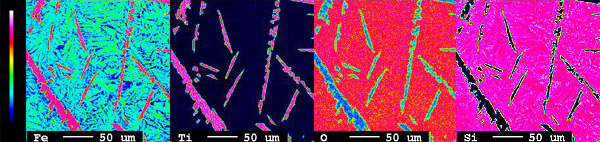

図10には鉄塊(特大)(A)部分をFe、Ti、O、Siで解析したEPMA解析像を示す。丸みを帯びたものは非金属介在物で、その周りがFeであることはこの図から明らかである。非金属介在物中には、Oの存在があるが、そこにはSiも多く存在している。すなわち、SiO2の生成も見られ、さらにそれ以外Tiの多いところもあり、特に、TiがあるところにはFeも存在し、TiとFeとの酸化物から構成されていた。このようにFe金属部には非金属介在物が存在していた。

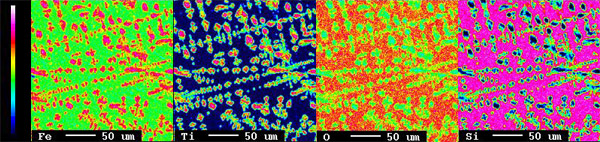

図11は、鉄塊(特大)(B)部分をFe、Ti、O、Siで解析したEPMA解析像を示す。(A)部分とは異なって、針状の特徴的な組織が観察できた。全体にはSiおよびOが占めるSiO2とFe、Si、Oでできているファイヤライト(Fe2SiO4)で構成されているが、この針状部分にはFeとTi、それにOからなる化合物が推察でき、恐らくイルメナイト(FeTiO3)が生成されたものと思われる。また、SiO2が主成分となっているところには、ここには示さないがCaが多く検出されていた。すなわち、SiO2やCaは造滓成分として機能していた表れかと思う。

図12は、スラグ8をFe、Ti、O、Siで解析したEPMA解析像を示す。図9の反射電子像および図11の鉄塊(特大)(B)部分と比較して、スラグ8試料にも類似した針状に近い組織が観察された。鉄塊(特大)(B)部分と同様に全体はSiO2やFe2SiO4の造滓成分からでき、針状組織は、

FeとTi、それにOからなる化合物であることが分かり、イルメナイト(FeTiO3)やウルボスピネル(Fe2TiO4)が生成されたものと思われる。図10から図12にかけての結晶形については、他の分析例を参考に推察した。

|

| 図10 鉄塊(特大)(A)部分のEPMA解析像 |

|

| 図11 鉄塊(特大)(B)部分のEPMA解析像 |

|

| 図12 スラグ8のEPMA解析像 |

中性子放射化分析法及び炭素と硫黄を定量する燃焼赤外線分析法による分析結果より、鉄塊中に含まれている鉄は約100%程度と多少不純物はあるものの鉄はできていた。また、炭素濃度が0.2〜0.3%程度と軟鋼に属する鉄鋼であることが分かった。同じような砂鉄を使い、別な場所で製鉄した鉄塊(藤安)の炭素濃度は、0.7%であることを考えると、今回の鉄鋼はかなり燃えてしまったものと考えられる。硫黄濃度については、砂鉄に僅かしか含有されていないことから、鉄塊中にも0.02%以下と低かった。また、スラグあるいはスラグ質と思われる箇所のFe濃度は、50〜60%程度で、砂鉄濃度60%を考えるとあまり製錬が行われていなかった。そこでの炭素濃度は0.1%以下であった。しかし、スラグ中の硫黄濃度は、0.06%程度と砂鉄および鉄塊試料の金属部よりも高い濃度であった。なお、鉄塊のスラグ質のところでは、砂鉄の濃度と同程度であった。製錬反応では、TiとVの挙動がほぼ同様で、スラグ内に一定の割合で濃集することが確認された。今回の砂鉄原料のTi/V比が28であることは、福島県の海岸にある砂鉄のTi/V比;約90とは異なり、両者の砂鉄を使った製鉄過程で排出される鉄滓区別をTi/V比を指標としてできることが明らかとなった。

<参考文献>

(註1)平井昭司「関林D遺跡から出土の鋤先および砂鉄の中性子放射化分析」『福島県文化財調査報告書第358集』p243、 1999年

(註2)平井昭司「狐山遺跡から出土の鍛冶関連遺物および砂鉄の中性子放射化分析」『福島県文化財調査報告書第384集』 p71、2001年

(註3)平井昭司「原町市金沢地区製鉄遺跡群から出土の製鉄関連遺物の中性子放射化分析」『福島県文化財調査報告書第310集』p1305、1995年