5 結果及び考察

1)炭素および硫黄の定量結果

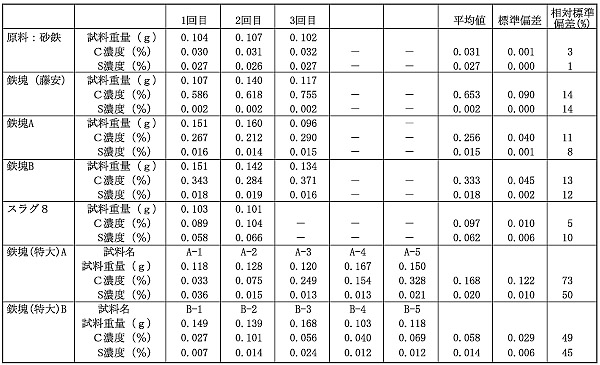

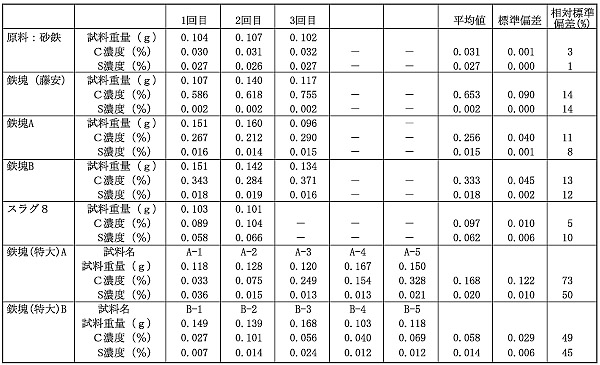

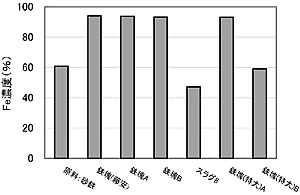

原料である砂鉄、鉄塊(藤安)、鉄塊A、鉄塊B、スラグ8、鉄塊(特大)A及び鉄塊(特大)B試料の3箇所乃至5箇所から炭素及び硫黄用の試料を採取あるいは削り出し、分析を行った。表7にはそれぞれの分析結果を示した。また、図4及び図5にはそれぞれのデータを棒グラフで表示した。

| 表7 たたら鉄試料中の炭素及び硫黄濃度 |

|

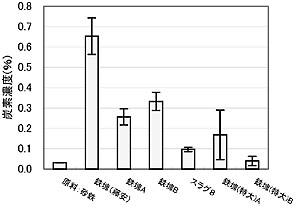

図4は試料中の炭素濃度、図5は硫黄濃度で、各濃度は分析結果の平均値である。また、誤差棒は標準偏差を示している。図4から今回作られた鉄の炭素濃度が約0.2〜0.3%であったことから軟鋼に近い鉄であった。別なところで同様な方法で作られた鉄塊(藤安)と比較すると、約0.7%より半分以下とかなり低い炭素濃度であることが分かる。恐らく、供給された空気量が過剰に多く、鉄塊中の炭素が燃焼してしまった現われかと思う。鉄塊(特大)についての結果を見ると、黒色部分(B)では0.1%を大きく下回っていて炭素濃度が低く、スラグ8の結果と同様な濃度であった。一方、光沢部分(A)は約0.17%の炭素濃度が得られ、鉄塊A、Bより低い濃度になっていた。鉄塊(特大)の誤差棒をみると50%を越す値で、分析する箇所ごとに大きな違いがあることが分かり、比較的高い濃度の箇所は、鉄塊AあるいはBの試料とも類似していた。後に述べるが鉄塊(特大)の分析箇所にはスラグ分が含まれているところもあり、低濃度であった。すなわち、この鉄塊(特大)試料中には鉄部分とスラグ状の部分が同時に存在する試料であることからこのようなことが生じた。さらに、原料の砂鉄と鉄塊中の炭素濃度を比較すると、製錬後は反応原理に従い鉄塊中に炭素が取り込まれ炭素濃度が高くなっている様子が分かった。

|

|

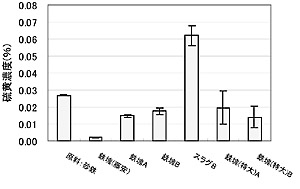

| 図4 たたら鉄試料中の炭素濃度 | 図5 たたら鉄試料中の硫黄濃度 |

図5の硫黄濃度については、鉄塊(特大)Bのスラグ部分があるがどの鉄塊試料においてもほとんどが0.02%以下と低く、流出滓のスラグ8の場合のみ0.06%程度と明らかに鉄塊試料よりも高い濃度であった。また、砂鉄と鉄塊を比較すると、製錬後は炭素とは逆に硫黄濃度が低くなっていた。さらに硫黄は排出されスラグ中に取り込まれ高濃度になっていた。

2)蛍光X線分析による結果

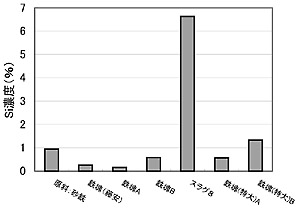

蛍光X線分析法によりFe濃度を測定した結果が図6である。主成分は、FP法により解析の精度は高いが、微量なSiをFP法で解析するため、感度係数を微量成分に合わせ、変化させている。しかし、Fe濃度は真の値より、多少低めである。後述する放射化分析法の値がより真の値に近い。鉄塊(藤安)、鉄塊A、鉄塊BのFe濃度は、約94%程度と比較的濃度が高く、Fe金属ができていることが分かった。また、鉄塊(特大)の光沢部分(A)も93%の濃度であり、Fe金属部であることが分かった。次に、スラグ8のFe濃度は、約47%程度で、砂鉄濃度約61%より低かった。製錬過程でFeが鉄金属部に集まり、スラグ部に不純物が多く集まることを考えるとFe濃度が減少し、砂鉄の濃度より低くなることは予想がつく。また、鉄塊(特大)の黒色部分(B)のFe濃度が、59%であることは、この部分がスラグと鉄金属あるいは鉄酸化物との混合成分であるように推察できる。

図7には各試料中のSi濃度の様子を示している。図から明らかなように鉄塊中におけるSi濃度は0.2〜0.6%程度と砂鉄の1%よりも低いが、鉄塊中には依然としてこれら元素が含有している。スラグ8でのSi濃度は約7%と砂鉄に比較してかなり高い。この大部分は炉壁(粘土)からのものが大部分であると推察できる。鉄塊(特大)の黒色部分(B)の部分では、スラグ8ほどではないが、1%を超えた程度の濃度である。

|

|

| 図6 各試料中のFe濃度 | 図7 各試料中のSi濃度 |

|

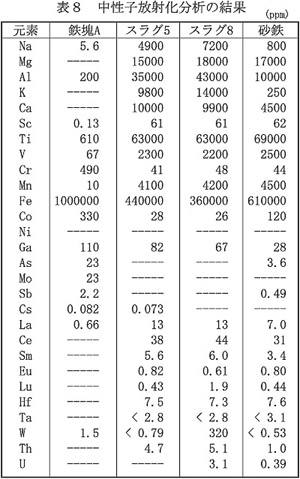

3)機器中性子放射化分析による結果

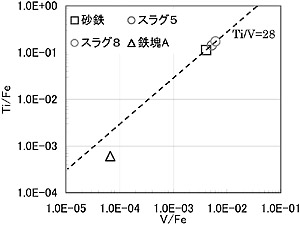

表8に機器中性子放射化分析した結果を示す。分析試料として4試料のみを分析したが、微量元素を含めて30元素を定量した。先に蛍光X線分析法によるFe濃度を示したが、真値としては、中性子放射化分析法の方が信頼性高く、鉄塊Aで約100%になっていることから、蛍光X線分析法の約95%の値は本来100%に近い値であることが推測できる。また、砂鉄の特有なTi及びVの濃度変化を見た場合、スラグ5と8の濃度は、砂鉄より見かけ上小さくなっている。一般には、製錬反応によりTi及びVは砂鉄から除去され、スラブ部に濃集してくるので、今回の結果は逆のようであるが、全てのデータをFe濃度で除した値で見ると、スラグ中のTi/Fe及びV/Feの値は、砂鉄よりも大きくなっている。これを分かりやすく示したのが、図8である。縦軸、横軸とも対数で目盛っている。丁度45度の直線上に乗っていると、それらの試料のTi/V比が全て同じことを意味し、原料の砂鉄を中心に直線上の右上方は製錬滓が位置することが知られている。本結果によるとスラグ及び砂鉄のTi/V比は約28である。

使用した砂鉄は、西白河郡大信村を流れる隈戸川から採取したものであり、隈戸川は権太倉山から流れ出、須賀川市を通り、阿武隈川に合流する。以前、須賀川市にある阿武隈川沿いにある関林D遺跡および狐山遺跡から発掘した砂鉄を分析した。Fe濃度は、関林D遺跡(註1)が34%、狐山遺跡(註2)が8.9%とどちらも砂分が多く、本砂鉄の61%よりはるかに小さい。今回の砂鉄は、磁石により選別を行ったものであるのでこのように高い。一方、Ti/V濃度比をみると、それぞれ36、26と本砂鉄の28に近い値である。このことは、この付近一帯がほぼ同一のTi/V濃度比であることが分かり、原町市や相馬市等の海岸から産出する砂鉄(註3)(Ti/V濃度比:

92±8)とは明らかに違いがあることが分かる。

|

| 図8 試料中のV/FeとTi/Feとの相関図 |