「まほろん」における復元たたら製鉄からの鉄塊とスラグ中の元素濃度及び金属学的組織

平井昭司・加藤将彦・村岡弘一・岡田往子

1 はじめに

2003年11月1日〜2日に福島県文化財センター白河館『まほろん』において、「鉄づくり」イベントが行われた。ここでは、砂鉄を原料として平安時代の炉形の大きさを復元したたたら炉を操業し、鉄作りが行われた。本研究報告は、この鉄製錬過程において生産された鉄塊及びスラグ中の含有元素濃度と金属学的組織からこれら物質を評価することを目的とした。

2 復元たたら

たたら炉(炉幅:60cm、炉長:110cm、炉高:110cm)は、大船 A遺跡・15号製鉄炉を元に復元したものである。原料には砂鉄(福島県西白河郡大信村隈戸川産)、燃料には木炭を用い、空気供給に踏み鞴を使用して操業を行った。総計、砂鉄:132.3kgと木炭:279.1kgを投入して、鉄:34.0kgおよび鉄滓:60.2kgが生成された。

|

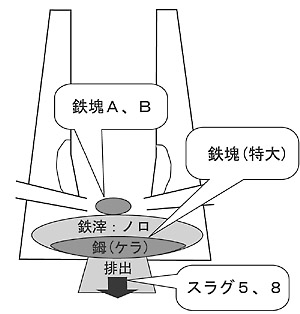

| 図1 たたら炉からの分析試料の採取箇所 |

3 分析試料

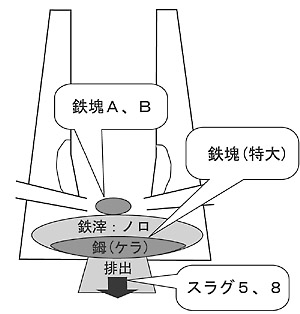

本たたら炉により製鉄の操業を行い、そこから分析資料を採取した箇所の概略を図1に示す。また、分析のために試料を切削した箇所を図2に示す。なお、鉄塊(特大)の炭素及び硫黄を定量するためAとBの箇所を複数分析したので、その箇所も示す。分析試料は、手動ダイヤモンドカッターを使用して鉄塊の金属部を切削した。砂鉄及びスラグ試料は約数gの試料をメノウ製乳鉢により粉砕(100μm以下)・均質化したものを採取した。鉄塊(特大)は炉の底部分にあったもので、黒色部と光沢部よりそれぞれ試料採取を行った。また、本操業とは別に、刀匠藤安将平氏が同一砂鉄を原料に鉄作りした鉄塊も分析試料、鉄塊(藤安)とした。

鉄塊A及び鉄塊Bは、操業終了時に鉄塊を割ったときに剥がれた資料である。鉄塊(特大)は、炉底に残った資料であり、川鉄テクノリサーチで一部を切削した資料である。スラグ5は、操業約5時間後の5回目の炉底から流れ出した鉄滓で、スラグ8は、約8時間後の8回目の炉底から流れ出た鉄滓である。

鉄塊AとBの表面は、ごつごつとし、黒色部と茶褐色の部分がある。切断すると内部は、銀色の金属部があり、Bの切断内部には小さな空洞も見られた。鉄塊(藤安)もほぼ鉄塊A、Bと類似して表面がごつごつしているが、黒色部以外に少し黄色がかった金属光沢の部分も見られ、切断内部は銀色の金属部で、約1mmφ程度の小さな空洞も沢山見られた。鉄塊(特大)は、炉底に固まっていた大きな鉄とスラグの混ざった平板状の塊であり、たたら炉の端に位置したところのものである。縦に切断すると金属部と黒色のスラグ部がはっきりと分かり、また、数多くの空洞部も見られた。スラグ5と8の表面は、滑らかな黒色の表面で、流れ出た様子が残っている。その裏側には土や小さな小石が挟まりざらざらしていた。切断内部も黒色をしているが、硬い状態である。

|

| 図2 分析資料と分析試料の採取箇所 |