3 復元炉について

今回復元した炉の実測図は図5に示したが、以下ではその根拠を説明する。

1)炉の規模について

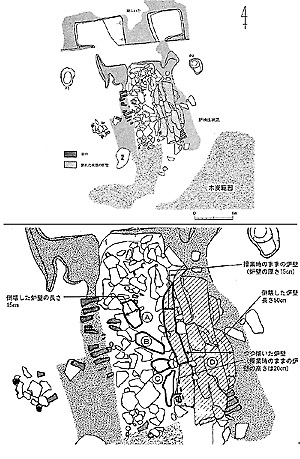

まず、製鉄炉の高さであるが、図3上段に示した炉壁の倒壊図及び写真1より、確認できた炉壁は直立していたブロックと、倒壊していたブロックの大きく2つに分けられる。直立した炉壁は、図3下段で太線内で示したものであり、この部分の炉壁の厚さは15cmである。これの下方に示した点線で囲ったやや傾いて確認できた炉壁から、この炉壁の高さが20cmであることが知られた。

|

|

|

| 写真2 炉壁の出土状況 | 写真3 倒壊した上方炉壁のアップ |

|

| 図3 15号製鉄炉炉壁出土状況(上)と拡大図(下) |

さらに、直立した炉壁の上方には、図中A〜Cとした高さ15cmの炉壁ブロックが積み上げられ、ちょうどこの部分が、積み上げられた炉壁が倒壊時に「く」字に折れ曲がった屈曲部に該当すると判断した。そして、その上に広い範囲で倒壊した炉壁(図中D:高さ50cm)が積み上げられ、炉の東壁を構築していたものと推測した。

このことより、確認できた範囲内での炉壁推定高は、20+15+50=85cmとなる。ただ、この数値では、羽口を装着した部分の炉壁高を加算していないため、本来の炉の高さは、最低でも、これに羽口を装着した炉壁分及び羽口分を合算したものとなる。

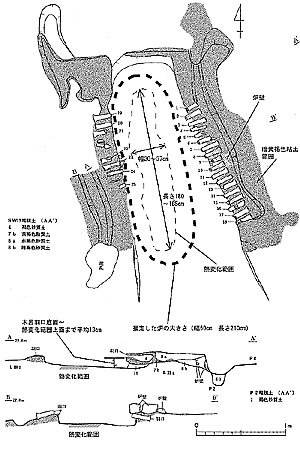

このため、図4に示した炉底の熱変化範囲と確認できた木呂羽口底面までの高さを加算することとし、この高さの平均が13cmであったため、これを足して98cmとした。さらに確認できた炉壁では、確実に炉の最頂部と判断できる炉壁が認められなかったため、炉頂部の壁高も加えることとした。

炉頂部壁高は、写真3より上方の炉壁1ブロックの高さが9cmであったため、1段分を積み上げたものと仮定して9cmを加えた。この他、出土した炉壁に装着した羽口の内径3cmを加えることとし、推定炉高は、85+13+9+3=計110cmを算出した。

次に、炉の幅・長さであるが、図4に示した熱変化範囲をその根拠とした。ただ、この範囲は、調査報告書では1回目の操業に伴うものと判断されたものである。今回、図2に示したD−D’断面から、この範囲は2回目、すなわち倒壊した炉壁に伴う炉底の痕跡と判断した。それは、同図下段に示した拡大図にあるように、木呂羽口から凹レンズ状に掘り込まれたラインが見られ、かつ熱変化範囲の痕跡がl9上面に認められているからである。なお、報告においては、l9・10を2回目の操業に伴う基礎構造堆積土と判断している。さらに、報告書では縦断面(B−B’)に確認できるl9が、横断面(D−D’)ではl8となり、層位番号が合っていない。このため、今回報告書掲載D−D’のl8がl9であると判断した。

また、l9の上層l6中には倒壊した炉壁ブロックが認められている。炉壁ブロックの上層には、l5が堆積しているが、同図のE−E’断面では、l5上面に炉壁のブロックが認められている。この矛盾はおそらく調査時の誤認であり、拡大図に示した製鉄炉基礎構造付近のl5は、E−E’断面でみられるl5と同一層とは思われない。色調の類似からは、l2の可能性が考えられる。このように推測すると、拡大図に示したようにl6は波線で分層され、本来のl6は木炭や砂鉄などを含んだ操業時の堆積層と考えられる。そして、l5は2回目の操業時に整地した作業面の堆積土と判断できる。

さて、前述した熱変化範囲は、幅30〜37cmで、長さ180〜185cmをはかる。この規模に、前述したように炉壁の厚さが15cmであったため、幅30cm+炉壁厚さ15cm×2=60cm、長さ180cm+炉壁厚さ15cm×2=210cmと推定した。

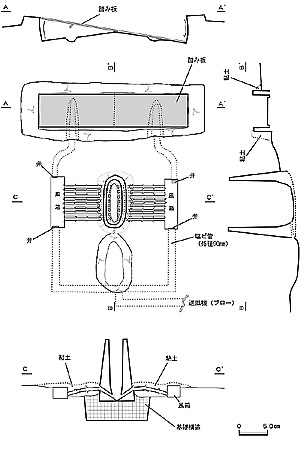

以上のことから、15号製鉄炉の外寸規模は、幅60cm、長さ210cm、高さ110cmであることが推測された。ただ、実際に行った復元炉では、長さを約半分の110cmとした。これは、最初の復元操業であったがために、なにぶんにも当方が躊躇したからである。ただ、炉の幅や高さは、推定した製鉄炉そのままの幅60cm、高さ110cmとした。構築時の炉壁の厚さは、羽口周囲は、出土した木呂羽口の長さより20〜24cmとし、炉上方では15cm、炉頂部は8cmとした。炉の内径は炉頂部から65cm下がったところで24cm、同84cm下がったところ(羽口直上)で21cmである。

基礎構造の規模は、調査事例に則り、外寸で幅120cm、深さ40cmとし、長さのみ180cmと本来の半分とした(報告書では、長辺183cm、短辺40cm、深さ40cmと記載されているため、掲載図面から幅120×長360×深40cmと計測した。)。

|

|

| 図4 木呂羽口出土状況と熱変化範囲 図5 まほろん1号炉 | |

2)送風と羽口の挿入角度

送風装置である踏みふいごは、調査事例の踏みふいごの掘形を参考にし、これと同規模とした。ただ、調査での踏みふいご掘形は東側と西側で、長方形状の痕跡が異なっている(図1参照)。また、中央部にあるはずの軸受けの窪みも確認できなかった。このため、図2C−C’断面から、壁面に粘土が貼られている東側穴の下端に準じ、踏みふいご幅60cmを採用し、長さは掘形底面の下端の長さ270cmとした。踏みふいごの深さは、西側の掘形の方が遺存状態がよかったため、これにより42cmとした。おそらく平安時代ではこれより深かったと思われるが、当時の作業面を推測する根拠がないため、この深さとした。踏み板は合板3枚を貼り合わせ製作し、吸気用弁を左右2箇所に取り付け、側面にジュウタンマットを貼り付けた。

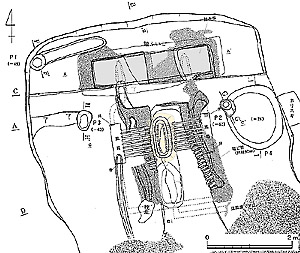

送風孔は調査事例と同様の位置にしたが、塩ビ管で製作した送風溝は、西側で実際の溝位置より西に50cmほど、東側で20cmほど東に離れている。これは、土中に埋めた塩ビ管が、炉の強制乾燥時の燃焼熱により変形することを防ぐためであり、炉から少しでも離すよう、あえて行った。このため、送風溝や木呂羽口の位置は、合致していない。また、実際の炉では、送風溝から直接木呂羽口に連結しているが、今回は内寸幅25cm、長さ90cm、高さ20cmの風箱を2個設置し、この風箱に木呂羽口を連結できるようにした。実際の製鉄炉と、復元した製鉄炉の位置関係については、図6に示した。なお、送風溝あるいは送風孔のいずれかの位置に、空気の逆入を塞ぐ“弁”が取り付けられていたはずであるが、調査では確認できなかったため、今回は風箱内に設置した。

|

|

図6 大船さくA遺跡15号製鉄炉とまほろん1号炉 |

次に、羽口であるが、内径は出土した木呂羽口に準拠して、先端部30mm(乾燥・焼成の結果、内径は29ないし27mmとなり、出土例と近似している。)、長さは20cm前後とした。この羽口は、「鉄づくり」イベントの準備作業として一般来館者に製作してもらったため、長さに若干の違いがあるものの、内径は芯棒が同一のため、同径のものとなった。炉壁装着羽口と木呂羽口では、粘土の材質を変えて製作している(後述)。

羽口の装着角度は、報告書によれば12ないし15°の角度と記載されている(報文第33表)が、いずれも羽口に残る熱変化範囲からの算出であるため、おおよその目安でしかない。このため、今回は、鉄づくりの指導を頂いた藤安将平刀匠が、砂鉄より鋼を産出する際に装着する羽口角度と同様の35°とした。

また、炉に装着する羽口の本数は、片側8本、両側で16本とした。出土した木呂羽口の本数は18本であり、炉の長さも実際より半分ほどであったため、片側を8本とした。なお、2個の羽口が装着されたまま出土した炉壁から、羽口と羽口の間隔は外寸で4cmとした。羽口と羽口の心間の距離は約8.2cm(羽口間4cm+羽口厚1.2cm+羽口内径3cm)であったため、片側8本の場合、8.2cm×7区間=57.4cmとなり、構築する復元炉は、長辺側がおおよそ60cm強の直線をなし、短辺側が弧状を呈する楕円形となった。

風箱に装着した木呂羽口と炉壁に装着した羽口を繋ぐ部分の装置は、全く不明である。竹などを利用した可能性が高いが、痕跡が認められない。今回は、木呂羽口を連結して使用した。連結した木呂羽口は3基になった。