〔7〕古墳時代金属装木製鞍の復元 古谷 毅

は じ め に

笊内37号横穴墓出土馬具から復原する馬装の内、木質部分が大半を占める鞍については、残存部分がなく、古墳時代の類例も皆無であるため、具体的な資料に基づいた復元を行うことは困難であった。

そこで、古墳時代の鞍を復元製作するに当たっては、金属製鞍金具の木質部分の痕跡から、鞍橋部や居木部などの各部分の形状・規模を推定し、わずかな大陸の資料および奈良時代以降の資料を参考に、居木部を中心とした鞍構造を想定する方法をとった。その上で、古墳時代の鞍を写した馬形埴輪の資料などから、主に有機質で構成される下鞍・鞍敷・障泥・鐙力革などの付属具の形状・構造を推定し、鞍全体の構成を復元した。

以下は、先学の研究に導かれながら辿ったその過程の覚書である(1)。

1 金属装木製鞍の構造

古墳時代の鞍は、馬形埴輪の鞍表現などから早くから注目されていた(後藤1928)。しかし、実物資料としては古墳出土馬具の金属製部分が大部分で、居木・鞍橋部の形状や構造は主に奈良時代の伝世品から遡上して類推する方法がとられてきた(鈴木1962a)。近年、鞍橋部などの出土木製品も知られるようになり、これらの連結部分の構造から推定された結合方法などから、木製鞍の構造の復元が試みられている(神谷1986)。一方、石馬などの資料から古墳時代鞍の形状や構造の検討もなされている(森1988)。

その結果、一般に古墳時代の鞍は実用の木製鞍と儀仗用の金属装鞍からなり、前者には石馬にみられるような後輪傾斜鞍、後者には埴輪にみられるような後輪垂直鞍を想定する傾向が強い(増田1988)。しかし、いずれも居木部の形状・構造、鞍橋部と結合方法は共に不明であるものの、本体が木製部分からなることは共通している。そこで、古墳出土鞍の中心をなす鞍橋部と居木部の構造を、古墳出土馬具の木質部の痕跡を中心に検討・復元する。

1)居木部の構造

鞍の構造からみて、居木部は鞍に掛かるさまざまな加重を馬体に伝える中心部分であると捉えることができる。これに対し、鞍橋部は居木部と馬体の相対的位置を保持する上で重要であり、いわば複数の部材からなる居木部の構成を固定するための補助部分と捉えることが可能であろう。一方、鞍を馬体へ固定する方法は、乗馬用・運搬用を問わず腹帯・胸繋・尻繋で行われたと考えられる(2)。これらの固定装置の馬体における位置と居木・鞍橋部の構成

ヘ、鞍の構造そのものに密接に関係していると考えることができる。そこでまず、古墳時代の木製鞍を考える場合、居木部の構造を検討することからはじめたい。

古墳出土鞍は基本的に乗馬用とすることには異論がないことから、現代のシベリア荷鞍や沖縄荷鞍のような棒状居木ではなく、人体の加重を面で支持する有機質製居木、または板状居木であったと考えられる。板状居木をもつ鞍には、左右に2枚ないし4枚の居木板をもつ鞍が知られている。左右の居木板は馬種により角度が異なるが、後述のように鐙の普遍的な存在からも古墳時代の鞍においては板状居木を想定することがもっとも合理的である。

まず、4枚居木はいわゆる和鞍と呼ばれる正倉院鞍や中近世鞍にみられ、居木先端部は.jpg) 穴または切組により鞍橋部に固定される。これに対し、中国唐代の唐鞍の居木部は幅広い板状であり、突出した居木部先端上面の溝や段に鞍橋部下面を落込んで両者を革紐などで結束する春日大社鞍やいわゆる朝鮮鞍・現代の蒙古鞍などと共通する構造である(鈴木1962a・1962b、増田1988)。一方、古墳出土鞍は金属製鞍金具の

穴または切組により鞍橋部に固定される。これに対し、中国唐代の唐鞍の居木部は幅広い板状であり、突出した居木部先端上面の溝や段に鞍橋部下面を落込んで両者を革紐などで結束する春日大社鞍やいわゆる朝鮮鞍・現代の蒙古鞍などと共通する構造である(鈴木1962a・1962b、増田1988)。一方、古墳出土鞍は金属製鞍金具の.jpg) 脚部に付着する木質の方向からみて、胸繋・尻繋を牽制する

脚部に付着する木質の方向からみて、胸繋・尻繋を牽制する.jpg) が木製の居木部先端に打ち込まれたものであることが認められている(増田1965)。これは古墳出土鞍がいわゆる和鞍とよばれる鞍とは、構造を異にする可能性が高いことを窺わせる。

が木製の居木部先端に打ち込まれたものであることが認められている(増田1965)。これは古墳出土鞍がいわゆる和鞍とよばれる鞍とは、構造を異にする可能性が高いことを窺わせる。

古墳出土の金属装鞍における.jpg) の取付位置は左右各1箇所が大半で、おおむね左右磯金具の州浜部寄りか、ほぼ中央部下辺寄りに位置することが多い。これは2個一組の

の取付位置は左右各1箇所が大半で、おおむね左右磯金具の州浜部寄りか、ほぼ中央部下辺寄りに位置することが多い。これは2個一組の.jpg) を4枚構成の居木部先端に装着するには不都合な位置であることから、古墳出土鞍は基本的に2枚構成の居木板をもつ構造であった可能性が高いと判断される(3)。また、韓国・天馬塚古墳からは稀少な木製居木が出土している。厚みのある形状を示し、やはり2枚構成の居木板であると考えられている(文化広報部文化財管理局1974)。

を4枚構成の居木部先端に装着するには不都合な位置であることから、古墳出土鞍は基本的に2枚構成の居木板をもつ構造であった可能性が高いと判断される(3)。また、韓国・天馬塚古墳からは稀少な木製居木が出土している。厚みのある形状を示し、やはり2枚構成の居木板であると考えられている(文化広報部文化財管理局1974)。

以上から、唐鞍とよばれる2枚構成の居木部上面の溝に鞍橋部下面を落込み、革紐などで結束する鞍を居木突出型(春日大社型)鞍とし、和鞍とよばれる2枚ないし4枚の居木部先端に.jpg) 穴または切組によって鞍橋部に固定する鞍を居木切組型(正倉院型)鞍と呼ぶことにしたい。これに対し、金属装を中心とした古墳出土鞍は、基本的に2枚からなる居木部先端上面の段に鞍橋部を落込

ン、両者を革紐などで結束する構造をもつと想定される。これらを居木非突出型(金属装型)鞍と呼ぶことにしたい。

穴または切組によって鞍橋部に固定する鞍を居木切組型(正倉院型)鞍と呼ぶことにしたい。これに対し、金属装を中心とした古墳出土鞍は、基本的に2枚からなる居木部先端上面の段に鞍橋部を落込

ン、両者を革紐などで結束する構造をもつと想定される。これらを居木非突出型(金属装型)鞍と呼ぶことにしたい。

2)磯部と.jpg) の取付位置

の取付位置

次に、.jpg) 取付孔の有無に注目して、居木部の形状を検討したい。古墳出土金属装鞍金具の内、後輪の磯金具にはほぼ1対の

取付孔の有無に注目して、居木部の形状を検討したい。古墳出土金属装鞍金具の内、後輪の磯金具にはほぼ1対の.jpg) をもつものが多いが、その位置は先述のようにおおむね左右磯金具の州浜部寄りか、ほぼ中央部下辺寄りである。

をもつものが多いが、その位置は先述のようにおおむね左右磯金具の州浜部寄りか、ほぼ中央部下辺寄りである。.jpg) が居木部先端に打ち込まれ、その脚部先端はほぼ折り曲げられていることを踏まえれば、増田精一氏が指摘するように居木部先端の上下方向の形状はある一定の高さをもち、かつ先端部の前後方向の厚みが

が居木部先端に打ち込まれ、その脚部先端はほぼ折り曲げられていることを踏まえれば、増田精一氏が指摘するように居木部先端の上下方向の形状はある一定の高さをもち、かつ先端部の前後方向の厚みが.jpg) の脚の長さよりも小さいので、居木部先端は軒平瓦の断面に似た逆L字状の形状が想定される(増田1965)(4)。

の脚の長さよりも小さいので、居木部先端は軒平瓦の断面に似た逆L字状の形状が想定される(増田1965)(4)。

このような形状は、居木突出型鞍で想定することは困難である上、居木部先端を鞍橋中央下部の州浜形部の裏面に埋め込むような構造をもつ居木切組型鞍では不可能である。古墳から出土するような金属製の.jpg) を取付ける居木部の形状は、居木非突出型鞍にのみ相応しい。ただし、馬形埴輪の胸繋表現には端部が鞍橋部下部の両端に取付けられている表現も多く、前輪部の居木部先端の形状に関しては、今後、さらに検討が必要である。この点は、次に検討する鞍橋部との結合方法にも関わる問題である。

を取付ける居木部の形状は、居木非突出型鞍にのみ相応しい。ただし、馬形埴輪の胸繋表現には端部が鞍橋部下部の両端に取付けられている表現も多く、前輪部の居木部先端の形状に関しては、今後、さらに検討が必要である。この点は、次に検討する鞍橋部との結合方法にも関わる問題である。

|

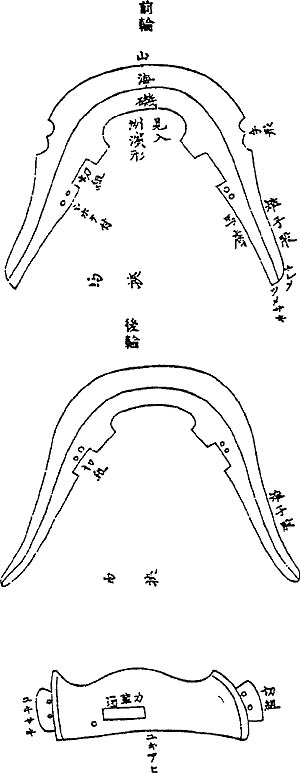

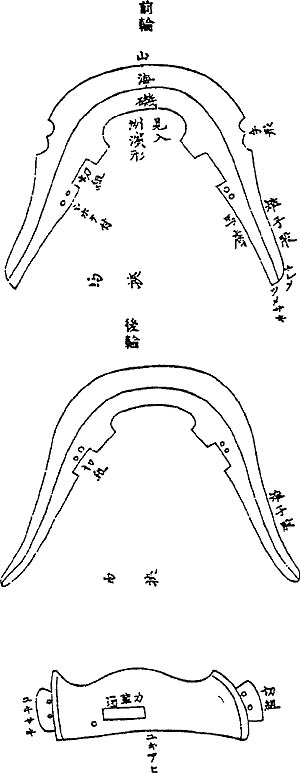

| 図1 『古今要覧稿』和鞍部名称 |

3)鞍橋部の固定

鞍橋部は前輪と後輪からなり、居木部との結合方法は基本的に両者とも同様であると考えられる。しかし、後輪の形態は居木非突出型鞍では、馬形埴輪にみられるような後輪垂直型と考えられるのに対し、居木突出型鞍や居木切組型鞍では、福岡県岩戸山古墳出土の石馬にみられるような後輪傾斜型(森1988)であることが問題を複雑にしている。

そこで、鞍橋部下部の形状に注目すると、居木非突出型鞍は鞍橋部下部が短いが、居木突出型鞍や居木切組型鞍では鞍橋部下部が長く弯曲し、いわゆる雉子股部を形成している。『古今要覧稿』によれば、この部分の下面(馬体側)は「馬膚」とよばれ、近接して.jpg) 取付孔が開けられている(図1)。

取付孔が開けられている(図1)。.jpg) は胸繋・尻繋を装着して、鞍を前後方向に牽制するためのもので、腹帯と共に鞍の安定には欠かせないものである。このように考えれば、

は胸繋・尻繋を装着して、鞍を前後方向に牽制するためのもので、腹帯と共に鞍の安定には欠かせないものである。このように考えれば、.jpg) 取付位置に掛かる牽引加重は、居木部に直接伝わる必要がある。

取付位置に掛かる牽引加重は、居木部に直接伝わる必要がある。

居木非突出型鞍にみられるように、居木部先端に直接取付けられる.jpg) は、居木部を固定するのにもっとも合理的な位置にある。これに対し、

は、居木部を固定するのにもっとも合理的な位置にある。これに対し、.jpg) 取付孔が鞍橋部に位置する居木突出型鞍や居木切組型鞍では、居木部と鞍橋部を

取付孔が鞍橋部に位置する居木突出型鞍や居木切組型鞍では、居木部と鞍橋部を.jpg) 穴や切組により固定しており、このような固定方法は居木部の牽制にむしろ必須な構造であるといえる。

穴や切組により固定しており、このような固定方法は居木部の牽制にむしろ必須な構造であるといえる。

つまり、.jpg) 取付位置の差異は、居木部と鞍橋部の固定法と一体であると考えることができる。馬形埴輪にみられるような胸繋が鞍橋部下部両端に取付けられて表現されている居木非突出型鞍は、居木部・鞍橋部の結構構造が前輪・後輪では異なることも考慮して、今後十分に検討する必要があろう。

取付位置の差異は、居木部と鞍橋部の固定法と一体であると考えることができる。馬形埴輪にみられるような胸繋が鞍橋部下部両端に取付けられて表現されている居木非突出型鞍は、居木部・鞍橋部の結構構造が前輪・後輪では異なることも考慮して、今後十分に検討する必要があろう。

4)鐙力革の取付位置

鐙は馬体に跨った人体の加重を支える装置として重要であるが、起源は4世紀の中国で、本来馬装として必需品ではなかった乗馬用のステップとして発生したとされている(樋口1972)。また、鐙の加重が点的に直接馬体に伝わることを避けるためには、馬体を左右から挟み込む板状の居木部に鐙を装着することがもっとも合理的で、両者の発生には密接な関係が存在したことも指摘されている(増田1988)。日本列島においては、鐙が馬具の出現当初から存在したことから、古墳出土鞍には居木板が使用されていたと想定され、鐙を垂下する鐙力革を取付ける装置が板状の居木部に存在したことはほぼ間違いないと考えられる。

このように、鐙の加重が鞍と一体となって馬体に均等に伝えられるためには、鐙力革が馬体を避けて、直接居木板に伝わる構造が必要である。そのためには、力革は居木板の上面に沿って降り、居木板外縁部から垂下することによって、鐙の加重が馬体に直接伝わることを避けることができる。『古今要覧稿』の和鞍の居木板においても、居木部の取付孔は「ユキアヒ」とよばれる位置にあることが確認でき、鐙力革の取付位置は居木板の内側付近にあることが強度と安定の上からも合理的であろう。

2 付属具の構造

一般に、乗馬用の鞍は、居木・鞍橋部などの木質部分以外にさまざまな有機質の部材から構成されている。これらは鞍を馬体に安定させたり、馬体および人体を堅い木質部から保護するために不可欠なものである。主に、馬体を保護する「下鞍」と人体を保護する「鞍敷(鞍褥)」、および「障泥」が代表的なものである。古墳出土鞍の場合、これらの大半は腐朽して消滅しているため、実体はほとんど不明である。しかし、僅かな資料の断片と、さまざまな表現がみられる馬形埴輪や石馬を参考に復元してみたい。

1)下鞍

堅い木質の居木・鞍橋部と馬体の間に介在させる下鞍は、馬体を保護するためのものである。その形状は下面(馬体側)に対して、とくに上面(居木部側)の形状は居木板の下面形態に大きく左右されると考えられる。居木突出型鞍や居木切組型鞍の居木部は、いずれも比較的薄い板状で、居木板下面は平坦な形状である。しかし、居木非突出型鞍では、居木部先端が軒平瓦状の断面で厚みのある形状をもつので、下鞍は磯部の下端(居木部先端下縁)が馬体に触れないような形態をもつ必要がある。一般に、磯部の州浜側はおおむね杏仁形で、下縁の形状は馬背の外形には一致しないため、下鞍の上面の形状は馬体に馴染ませる下面の形状とは全く相似しないと考えられる。したがって、両面の形状の差を解消するためにはかなりの厚みを必要とし、断面形状はいきおい厚みのある座布団状(非馬背型)になると考えられる。

これに対し、居木突出型鞍や居木切組型鞍はそれほどの厚みを考慮する必要はなく、比較的薄い座布団状(馬背型)を呈している。仮に、居木非突出型鞍の居木板が軒平瓦状で中央に大きな窪みをもつような断面形である場合、座布団状(非馬背型)の下鞍は相当な厚みが必要であろう。いずれにしても、居木突出型鞍や居木切組型鞍に対し、古墳出土鞍の下鞍は上面中央部かなりの厚みをもつ構造を想定しなければならない(5)。

またこの場合、厚い下鞍を馬体との間に介在させるため、.jpg) 取付位置は胸繋・尻繋の加重を繋帯で馬体に分散させるために、馬体により近接させる必要があると考えられる。

取付位置は胸繋・尻繋の加重を繋帯で馬体に分散させるために、馬体により近接させる必要があると考えられる。.jpg) 取付孔が著しく磯部下縁に近接する大阪府御獅子塚古墳例や韓国・陝川玉田28号墳例などは、このような必要に応じた工夫である可能性が高いと考えられる。

取付孔が著しく磯部下縁に近接する大阪府御獅子塚古墳例や韓国・陝川玉田28号墳例などは、このような必要に応じた工夫である可能性が高いと考えられる。

|

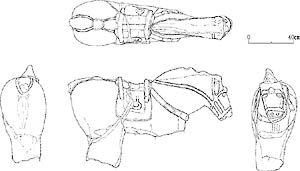

| 図2 石馬谷古墳出土石馬 |

2)鞍敷(鞍褥)

居木部の上に置く鞍敷は、人体の臀部と下肢を保護するためのものである。その形態については、居木部の上面が臀部を受けるのに都合のよい形状に加工されていた可能性(図2)が高いことから、それほどの厚みを考慮する必要はなく、馬形埴輪の鞍表現からも一定の厚みをもつ座布団状の形態を想定することができる。問題は鐙を含めて人体の加重を分散して馬体に伝える板状の居木部がある程度の幅をもつため、鞍敷全体はかなりの幅をもつことである。

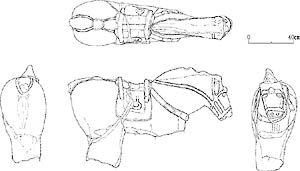

臀部を保護するための居木部の上面部分と下肢を保護するために側面部分に置かれる鞍敷は、臀部の加重が 叙リ部の上面部分に掛かることや馬形埴輪の表現(図3-2)などから、一体型も想定できる反面、両者を重ねて使用する分離型であった可能性も考えられる。また、後述する障泥懸垂装置の取付位置は居木部の前後に想定されることから、とくに臀部の加重が直接掛かるわけではない居木部側面から下肢を保護するための鞍敷は、臀部を受ける主要部分とは別個に幅の狭い形状をもっていた可能性がある。馬形埴輪の鞍敷部分にみられる居木部側面に垂下する舌状の表現は、下肢を保護するための補助的な部分とも考えられる(図3-1)。

このように、鞍敷には臀部保護のための主要部分と下肢保護のための補助部分から構成されている場合を想定することができる。後者は人体の加重を受ける十分な厚みをもった主要部分の上に置かれるが、しばしば下肢と居木部が接触する両側面部分に分離した形態をもつことがあったと考えられる。形状は主要部分が長方形であるのに対し、補助部分の下半は居木部側面の下縁にいたる長い舌状であったと想定される(図4-1・2)。材質については、埴輪の刺突表現などから、主要部分は藁・綿などを挟み、キルティング加工などを施した厚みのある布製であるのに対し、補助部分は厚みがそれほど必要ではないため、薄い敷布状の形態で皮革製である場合も多かったものと考えられる。

|

| 図3 馬形埴輪〔1:三重県石薬師東37号墳(三重県埋蔵文化財センター2000)、2:同常光坊谷4号墳(松阪市教育委員会1995)〕 |

3)障泥

朝鮮半島では、韓国の天馬塚古墳から竹製・白樺製・漆板製の障泥(文化広報部文化財管理局1974)が検出されている。しかし、日本列島では馬形埴輪に数多くの左右一組の障泥が表現されているが、実物に関しては古墳出土の縁金具の存在から推定される僅かな例があるだけで、実体はほとんど不明である。しかし、いずれも規模は長さ約80㎝、幅約55㎝程度の長方形で、上縁に浅い半月形の刳り込みをもつ吊り下げ式の形態が想定されている(河上1990)。いずれも厚みは2~3㎜程度であることから、材質は表面に漆塗りした革製が多いようである(玉城・比佐1990)。

馬形埴輪の表現や吊り金具の存在からは、一組の障泥をそれぞれ上縁2箇所で革帯などを用いて結合し、左右に振り分けて吊り下げられていたと考えられる。前輪側は鐙力革の取付位置とほぼ同じ位置にあり、居木部と鞍橋部の結合部付近から垂下している。しばしばこの位置には、鞍橋部の前後に接して左右一対の瘤状突起(図3-2)が認められる。これは居木板との結合のために鞍橋部下辺を刳り出して造った突起とみられ、この突起に沿って居木部上面に掛けて垂下させることが自然であろう。障泥は居木部のこのような位置に掛けられていたと考えられるが、鐙力革と同様に取付孔が居木板に直接設けられていた可能性も十分に考えられる。