|

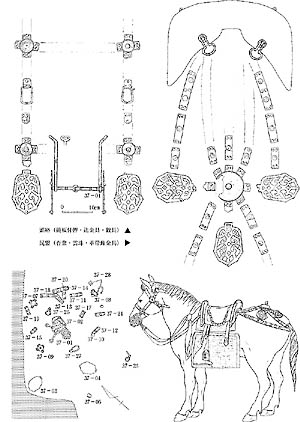

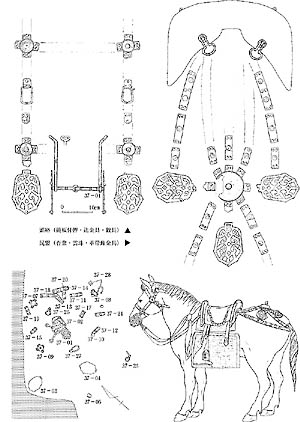

| 図5 笊内37号横穴墓出土馬具想定馬装図 |

6 繋構造の復元

横穴系埋葬施設出土の馬具は通常、度重なる追葬時の片付け、盗掘の影響を受けて本来の馬装セットが損なわれていることが多い。笊内37号横穴墓は図5に示した出土状態からみて、面繋に使用されていた辻金具が切り離されているほかは、ほぼ完全に埋葬時の状況をとどめており、出土状況そのものも馬装本来の部品の相関を知る上で参考となる。しかし笊内37号横穴墓の馬具は非常に多くの部品で構成されているため、乱雑に集積して出土した部品は、それぞれの機能を検討して本来の組み合わせに戻す手続きを踏む必要がある。

1)面繋構造について

棘葉形鏡板轡の鏡板を垂下するための4脚辻金具で脚がX字形配置されるものについては、島根県松江市岡田山1号墳、千葉県小見川町城山1号墳などから出土しているが、宮代栄一氏により面繋の左右、額革と頬革の交点に配されることが示されている。面繋構造については宮代栄一の分類による「複条系/辻金具4点装着」(宮代1996)が復元できよう。

2)尻繋構造について

笊内37号横穴墓出土の馬具部品のうち、尻繋に関係する部品は雲珠・![]() 具・革帯飾金具・杏葉である。尻繋構造を完全に復元するには、セットとなる雲珠・辻金具・杏葉が欠けることなく完全にそろっていることが前提となる。笊内の場合、面繋に相当する個体を除いた8脚雲珠1点、杏葉3点、半球状隆起のある方形革帯飾金具が尻繋の部品に相当すると考えられる。全体の中核となる大型の雲珠には、八脚のうち直交する3脚には吊鉤を介して杏葉を連結していたと考えられ、斜行する4脚には長方形金銅張革帯金具13が連結されていたと考えられる。

具・革帯飾金具・杏葉である。尻繋構造を完全に復元するには、セットとなる雲珠・辻金具・杏葉が欠けることなく完全にそろっていることが前提となる。笊内の場合、面繋に相当する個体を除いた8脚雲珠1点、杏葉3点、半球状隆起のある方形革帯飾金具が尻繋の部品に相当すると考えられる。全体の中核となる大型の雲珠には、八脚のうち直交する3脚には吊鉤を介して杏葉を連結していたと考えられ、斜行する4脚には長方形金銅張革帯金具13が連結されていたと考えられる。

![]() の

の![]() 具・座金具とも一対であるが、これに接続される尻繋は雲珠が8脚である点からこのうち前寄りの3脚に接続する革帯を介して鞍の後輪に接続されていた可能性が高い。すると後輪の

具・座金具とも一対であるが、これに接続される尻繋は雲珠が8脚である点からこのうち前寄りの3脚に接続する革帯を介して鞍の後輪に接続されていた可能性が高い。すると後輪の![]() が一対なのであと一本の接続方法がわからない。雲珠の脚裏面に残された革帯の痕跡をみると、脚の全てから革帯が伸びるかどうかははっきりせず、機能しない脚がある可能性がある。

が一対なのであと一本の接続方法がわからない。雲珠の脚裏面に残された革帯の痕跡をみると、脚の全てから革帯が伸びるかどうかははっきりせず、機能しない脚がある可能性がある。

栃木県河内町大塚新田では鉄装鞍の後輪中央に輪金状の![]() を伴っており(東京帝室博物館1937)、また埴輪馬には中央の一本が鞍の下敷きの下に続いている表現のある大阪府塚原B41号墳や奈良県荒蒔古墳の例(千賀1994)がある。これは胸繋と関係する可能性がある。笊内37号横穴墓においてもこうした機能の革帯が中央にものびていた可能性もあるが、所謂機能しない脚であった可能性も考えられる。

を伴っており(東京帝室博物館1937)、また埴輪馬には中央の一本が鞍の下敷きの下に続いている表現のある大阪府塚原B41号墳や奈良県荒蒔古墳の例(千賀1994)がある。これは胸繋と関係する可能性がある。笊内37号横穴墓においてもこうした機能の革帯が中央にものびていた可能性もあるが、所謂機能しない脚であった可能性も考えられる。

長方形革帯飾金具は、結合状態を残していた奈良県御所市石光山8号墳では、環状雲珠を中心に十字方向に剣菱形杏葉、交差方向に波状列点文を施した長方形革帯飾金具が配置されていた。また静岡県仁田山ノ崎では、尻繋を構成する部品として棘葉形杏葉2、革帯飾金具7、雲珠1、辻金具2が出土しているが、900m離れた鍋坂3号で同一セットに由来する棘葉形杏葉1、革帯飾金具7が出土しているため、両者は雲珠1の両側・後方の十字3方に革帯を介して半球状鉤金具に懸垂された杏葉を配し、交差方向に左右それぞれ7個の革帯金具を配置していたのが、片側の杏葉と革帯が切り取られ、持ち去られたと想定される。

このため比較的近いパーツ構成の笊内37号横穴墓例も雲珠の両側と後方の3脚に鉄製鉤金具を鋲接し、直接杏葉を懸垂し交差脚に放射状に革帯飾金具を配置する方式を想定した。しかし放射状配分では、古墳時代馬の推定馬格の臀部の広さでは、革帯飾金具の数が多すぎて余ってしまうことが判明した。このため体側に水平に張った革帯を想定し、そこに革帯飾金具の一部を割り振る復元案をとることになった。

参考となる馬装の類例

埼玉将軍山古墳A

心葉形十字文鏡板付轡、棘葉形杏葉5、鉄製スパイク付輪鐙、銀製鞍金具、大型八角稜鈴推定5点、中型銅製鈴推定4点、金銅製鈴5点以上、金銅製六脚雲珠1、辻金具推定13点以上、四連珠形革帯飾金具、菊鋲打革帯飾金具がセットをなしていたと考えられる。まず、大型鈴5点と中型鈴4点を交互に組み合わせた胸繋を想定し、大型八角稜鈴と中型銅製鈴を尻繋から除外すると、尻繋中央に据えられた6脚雲珠は、いずれの脚も3鋲打で基部に責金具を伴うもので、各脚に直接杏葉を懸垂するものではない。おそらく5個の杏葉はそれぞれ対応する5個の四脚辻金具を介して雲珠の後方5脚に懸垂されていたと推定される。辻金具の前方2脚は鞍後輪の![]() 具と革帯で連結していたと考えられるが、もし辻金具が余るようなら雲珠に連結してもよいであろう。なお雲珠・辻金具はいずれも鉢部頂上が残存するものは穿孔があり、雲珠・辻金具とも孔の裏側に径7mmの円形の金具で装飾部品を留めていた痕跡があるとされ、この穿孔部に金銅鈴を差し込んだ構造が想定される。鈴付雲珠は大分県や香川県王墓山に例があり、鈴付辻金具は静岡県浜松市蜆塚1号の花形杏葉に伴う雲珠・辻金具・革帯金具に例がある。

具と革帯で連結していたと考えられるが、もし辻金具が余るようなら雲珠に連結してもよいであろう。なお雲珠・辻金具はいずれも鉢部頂上が残存するものは穿孔があり、雲珠・辻金具とも孔の裏側に径7mmの円形の金具で装飾部品を留めていた痕跡があるとされ、この穿孔部に金銅鈴を差し込んだ構造が想定される。鈴付雲珠は大分県や香川県王墓山に例があり、鈴付辻金具は静岡県浜松市蜆塚1号の花形杏葉に伴う雲珠・辻金具・革帯金具に例がある。

将軍山の辻金具・杏葉は新羅慶州皇吾里16号墳例や伝高霊池山洞出土品と製作技法・形態・セットなどにつながりがあり、新羅系の影響を強く受け、列島で生産された初期のものと見るべきであろう。製作年代はTK43型式期の初めかこれをやや遡る頃であろうか。

風返稲荷山古墳A

轡(素環系?)が行方不明となっているが、雲珠・辻金具・杏葉の懸垂方法がおおむね判明し、また杏葉が型式学的に笊内例に接近するので取り上げる。八脚雲珠・四脚辻金具はいずれも宝珠飾を伴う。尻繋は金銅装鞍の![]() 具に連結されているが、前方3脚のうち中央の1本は機能が不明である点は笊内例と同じ。杏葉の総数は4点か5点かはっきりしないが一応4点と考えておく。

具に連結されているが、前方3脚のうち中央の1本は機能が不明である点は笊内例と同じ。杏葉の総数は4点か5点かはっきりしないが一応4点と考えておく。

石室前室出土の馬具は、鐙の状況が不明だが、前輪・後輪とも金銅覆輪と鉄地金銅張磯金具からなる鞍の後輪の磯金具に一対の![]() 金具を具える。ここに雲珠の8脚のうち、前方両脇の2脚より派生した革帯を接続する。雲珠の両側面にあたる4脚に革帯を介して辻金具を左右各2点、計4点を吊り下げ、それぞれの辻金具の前側および後側に半円脚を置いて尻繋側面革帯の前後を画し、下端にあたる方形脚の一端に凸字形の吊金具を介して1点ずつ左右2点、合計4点の棘葉形杏葉が懸垂された馬装が想定されよう(桃崎2000)。

金具を具える。ここに雲珠の8脚のうち、前方両脇の2脚より派生した革帯を接続する。雲珠の両側面にあたる4脚に革帯を介して辻金具を左右各2点、計4点を吊り下げ、それぞれの辻金具の前側および後側に半円脚を置いて尻繋側面革帯の前後を画し、下端にあたる方形脚の一端に凸字形の吊金具を介して1点ずつ左右2点、合計4点の棘葉形杏葉が懸垂された馬装が想定されよう(桃崎2000)。

風返稲荷山古墳B

鞍後輪や半球形革帯飾金具の一部が現在行方不明となっているが、布に包み木箱に納められた状態で埋められていたため部品の相互関係がたどれる好例であり、形態こそ異なるものの、鏡板に連結され頭絡を構成する辻金具、革帯先端の![]() 具の関係、ならびに尻繋を構成する雲珠と杏葉の関係は笊内例と極めて近いセットで年代的にも接近するので取り上げた。

具の関係、ならびに尻繋を構成する雲珠と杏葉の関係は笊内例と極めて近いセットで年代的にも接近するので取り上げた。

くびれ部石棺外出土の馬具は、破損した心葉形斜格子文鏡板付轡に接して半球形辻金具4点のうち2〜3点が出土し、鉄製![]() 具もこれと関連する配列を窺わせることから、辻金具はすべて頭絡の部品であった可能性が高い。鞍は前輪・後輪とも磯金具が鉄地銀張で、後輪の磯に一対の

具もこれと関連する配列を窺わせることから、辻金具はすべて頭絡の部品であった可能性が高い。鞍は前輪・後輪とも磯金具が鉄地銀張で、後輪の磯に一対の![]() 金具を具える。ここに尻繋の8脚雲珠の前方3脚のうち2脚から派生した2本の革帯を接続し、雲珠の側面・後方の5脚のうち3脚に吊金具を介し心葉形斜格子文杏葉3点を吊り下げ、残り2脚には尻をめぐる帯を伴っていた馬装が想定されよう。鐙の部品と特定できるものはなく、全て有機質であった可能性が高い(桃崎2000)。

金具を具える。ここに尻繋の8脚雲珠の前方3脚のうち2脚から派生した2本の革帯を接続し、雲珠の側面・後方の5脚のうち3脚に吊金具を介し心葉形斜格子文杏葉3点を吊り下げ、残り2脚には尻をめぐる帯を伴っていた馬装が想定されよう。鐙の部品と特定できるものはなく、全て有機質であった可能性が高い(桃崎2000)。

上塩冶築山古墳

十字文透心葉形鏡板付轡、および鏡板を垂下するための4脚辻金具は左右とも特定できている。ただしX字形配置の辻金具は1点しか現存せず、1点は失われている。宮代栄一の分類による「複条系/辻金具4点装着」(宮代1996)の面繋構造が復元されている。築山古墳の場合、面繋に相当する個体を除くと雲珠1点、6脚辻金具4点、4脚辻金具5点、杏葉7点が尻繋に相当すると考えらえる。しかし前述のように辻金具のなかには失われたものが確実にあり、以上が尻繋を構成するすべてであったとは断定できない。さらには辻金具の脚裏面に残された革帯の痕跡から、脚の全てから革帯が伸びるわけではなく、機能しない脚があることがわかっている。現状では遺存状態が悪く不明な点が多いものの、雲珠を中心に置き、辻金具は放射状に配される。6脚のものと4脚のものは交互に配置する。4脚辻金具のうち4点は対応する杏葉が無いため、すべて棘花弁形の脚を復元した。両側面に3点ずつ垂下される。このような復元案では、6脚辻金具の「機能しない脚」とベルトの関係がどうしても整合せず、つじつまが合わないことから、復元案は矛盾点が比較的少ないものが示されている。検討の余地を残している(松尾1999)。

藤ノ木古墳A

すべて金銅製である。頭絡は二条線引手を伴う十字文心葉形忍冬文鏡板付轡に伴い、2点の辻金具を伴う。この辻金具は異常に平坦な形状より、イモガイ製辻金具をモデルにしたものと推定され、四脚にそれぞれ3鋲を打ち、責金具を伴う。あと馬面の役割を果たした円形の透彫装飾金具が存在する。鞍は改めて述べるまでもないが、前輪に![]()

![]() 具2個一対、後輪に把手および4個2対の

具2個一対、後輪に把手および4個2対の![]() を伴う。この鞍の下に左右に振り分けられた障泥(吊金具・枠金)があり、鞍からは木芯金銅板張壺鐙を懸垂する。この壺鐙は木質をまげてつくったものを金属板や釘鋲で固定して杓子形にしているが、構造的にも時期的にも笊内ではこのような杓子形壺鐙の採用は難しいと考えられる。棘葉形杏葉は17枚あり、すべて尻繋に伴うとすると、これと組み合わされた歩揺付雲珠は六角形で合計46個。杏葉を左右8枚、後方1枚に振り分けると、辻金具は8個5列+6個となる。左右の8個組×2の杏葉に対応して8個組二列各16個、合計32個を割り振り、中央脊柱に沿って残り14個のうち10個を割り振ってもなお4個余る。するとこの4個は、杏葉を懸垂しない革帯列をもう一列前方に追加することになる。すなわち中央10個、左右合計4列9個×4でちょうど46個となる。なお東潮氏は、棘葉形杏葉がもう1枚あり18枚だったと推定している。この案だと尻方向の杏葉をここに懸垂せず、左右に9個ずつ割り振る方式となるが、17枚より妥当な案である訳ではない(千賀・鹿野1990)。

を伴う。この鞍の下に左右に振り分けられた障泥(吊金具・枠金)があり、鞍からは木芯金銅板張壺鐙を懸垂する。この壺鐙は木質をまげてつくったものを金属板や釘鋲で固定して杓子形にしているが、構造的にも時期的にも笊内ではこのような杓子形壺鐙の採用は難しいと考えられる。棘葉形杏葉は17枚あり、すべて尻繋に伴うとすると、これと組み合わされた歩揺付雲珠は六角形で合計46個。杏葉を左右8枚、後方1枚に振り分けると、辻金具は8個5列+6個となる。左右の8個組×2の杏葉に対応して8個組二列各16個、合計32個を割り振り、中央脊柱に沿って残り14個のうち10個を割り振ってもなお4個余る。するとこの4個は、杏葉を懸垂しない革帯列をもう一列前方に追加することになる。すなわち中央10個、左右合計4列9個×4でちょうど46個となる。なお東潮氏は、棘葉形杏葉がもう1枚あり18枚だったと推定している。この案だと尻方向の杏葉をここに懸垂せず、左右に9個ずつ割り振る方式となるが、17枚より妥当な案である訳ではない(千賀・鹿野1990)。

なお懸案として、透彫のある帯先金具8点、透彫金具付き![]() 具が2点ある。これらを左右に割り振られた縦4列の帯の前後端に配置し、前方については後輪

具が2点ある。これらを左右に割り振られた縦4列の帯の前後端に配置し、前方については後輪![]() 具との連絡に介在させるか、腹帯のような機能を想定するか、はたまた手向山八幡の唐鞍馬装のように障泥の脇に放射状の束にして懸垂するかだが、いずれも難がある。ただ8個であることを重視すれば、これを靴底状飾金具8枚と組み合わせる可能性も残る。靴底形の龍文透彫金具8点は、大きさからみて胸繋に装着したものであろうか。最近壱岐双六古墳で複数が出土した金具も同種のものとみられる。また東京国立博物館所蔵、伝群馬県出土の大型金銅製装飾金具4枚も同種のものであろうか。

具との連絡に介在させるか、腹帯のような機能を想定するか、はたまた手向山八幡の唐鞍馬装のように障泥の脇に放射状の束にして懸垂するかだが、いずれも難がある。ただ8個であることを重視すれば、これを靴底状飾金具8枚と組み合わせる可能性も残る。靴底形の龍文透彫金具8点は、大きさからみて胸繋に装着したものであろうか。最近壱岐双六古墳で複数が出土した金具も同種のものとみられる。また東京国立博物館所蔵、伝群馬県出土の大型金銅製装飾金具4枚も同種のものであろうか。

奉安塚古墳

棘葉形鏡板付轡に4個の宝珠飾付辻金具を組み合わせた頭絡と、宝珠飾のある雲珠(おそらく八脚)の左右・後方三方に鏡板とともづくりの棘葉形杏葉を懸垂する。残りのうち交差する四脚から派生する革帯に半球形隆起のある革帯金具8点を数点ずつ配分してつなぎ、頭絡や尻繋の帯先には爪形金具を鋲留する。革帯金具の数を除けば、型式学的にもセット構造からも笊内37号横穴墓の馬装に最も近いセットであった可能性が高い。