笊内古墳群出土遺物の自然科学的調査を行う機会を得たので報告する。

対象となったのは以下の18点の遺物である(表1)。馬具、耳環については

〔5〕 笊内古墳群出土遺物の自然科学的調査 菅井 裕子・渡辺智恵美・平尾 良光・榎本 淳子・早川 泰弘

1 はじめに

笊内古墳群出土遺物の自然科学的調査を行う機会を得たので報告する。

対象となったのは以下の18点の遺物である(表1)。馬具、耳環については![]() 元興寺文化財研究所において、ケイ光X線分析(XRF)と顕微鏡観察により製作技法を考察した。刀装具、銅製品、耳環等については東京国立文化財研究所において、鉛同位体比測定による産地推定を行った。

元興寺文化財研究所において、ケイ光X線分析(XRF)と顕微鏡観察により製作技法を考察した。刀装具、銅製品、耳環等については東京国立文化財研究所において、鉛同位体比測定による産地推定を行った。

| 表1 各遺物の調査内容 | |||

| No. | 遺物名 | 鉛同位体比測定 | XRF分析 |

| 26横1 | 直刀(刀装具) | ○ | - |

| 37横2 | 鏡板 | ○ | ○ |

| 37横4 | 杏葉 | - | ○ |

| 37横5 | 杏葉 | - | ○ |

| 37横11 | 雲珠 | - | ○ |

| 37横10 | 辻金具 | - | ○ |

| 37横9 | 辻金具 | - | ○ |

| 37横19 | 飾帯金具 | - | ○ |

| 37横17 | 飾帯金具 | - | ○ |

| 37横21 | 飾帯金具 | - | ○ |

| 37横22 | 飾帯金具 | - | ○ |

| 37横24 | 飾帯金具 | - | ○ |

| 37横47 | 銅鋺 | ○ | - |

| 15横2 | 耳環 | ○ | ○ |

| 37横39 | 耳環 | ○ | ○ |

| 40横1 | 耳環 | ○ | ○ |

| 35横4 | 耳環 | ○ | ○ |

| 41横2 | 銅釧 | ○ | - |

2 耳環、馬具のXRF分析及び製作技法調査

馬具及び耳環について、非破壊での元素分析及び顕微鏡観察を行った。

1)使用機器及び測定条件

・ エネルギー分散型ケイ光X線分析装置(XRF)(セイコーインスツルメンツ㈱製SEA5230)

分析条件:モリブデン管球使用、大気条件下、コリメータ0.1㎜、管電圧50kV

・ 実体顕微鏡(オリンパス光学工業㈱ SZH-ILLD)

・ 走査型電子顕微鏡(SEM)(日立製作所㈱ S-415)

・ 電子線マイクロアナライザー(EPMA)(㈱堀場製作所製EMAX2000)

分析条件: 加速電圧 25kV

2)分析結果

各馬具の金銅装の銅板及び腐食生成物の部分では、銅(Cu)、ヒ素(As)、銀(Ag)、鉄(Fe)を検出した。表面の金色部分からは、さらに金(Au)と水銀(Hg)とを検出した。

耳環については、XRFによる表面からの分析に加え、EPMAによる極微小部の調査も行った。各箇所の検出元素は表2、3のとおりである。

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

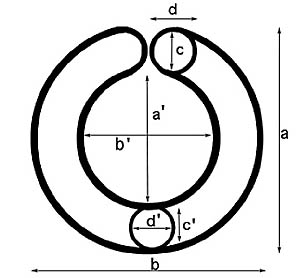

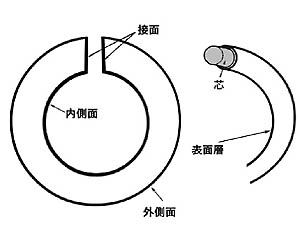

| 図1 耳環法量測定箇所 | 図2 耳環の各部位の名称 |

| 表4 各耳環の法量 | ||||||

| No. | 重量(g) | a(mm) | b(mm) | b'(mm) | c(mm) | d(mm) |

| 15横2 | 8.3 | 21.0 | 22.2 | 13.5 | 4.0~4.5 | 6.6~6.8 |

| 37横39 | 8.9 | 23.2 | 24.4 | 14.2 | 5.0~5.3 | 5.9~6.7 |

| 40横1 | 9.0 | 21.6 | 23.0 | 13.5 | 4.4~4.7 | 6.5~6.8 |

| 35横4 | 7.7 | 22.7 | 24.6 | 13.8 | 5.2~5.4 | 5.9~6.1 |

3)考察

(1) 馬具

金銅装の銅板は、主成分が銅であり、他にヒ素、銀を含むとみられる。同時に検出している鉄は、さらに下層の鉄板に由来するものである。表面金色部分からは、金と水銀とを検出していることから、金アマルガムによる鍍金を施しているか、金箔を水銀で貼り付けているかのどちらかであると考えられる。

(2) 耳環

各耳環の表面金色部分から銀(Ag)、金(Au)、水銀(Hg)、銅(Cu)を検出し、芯に由来するとみられる緑色サビ部分からは銅(Cu)、銀(Ag)、鉄(Fe)を、さらに37横39、35横4からはわずかではあるが鉛(Pb)を検出した。

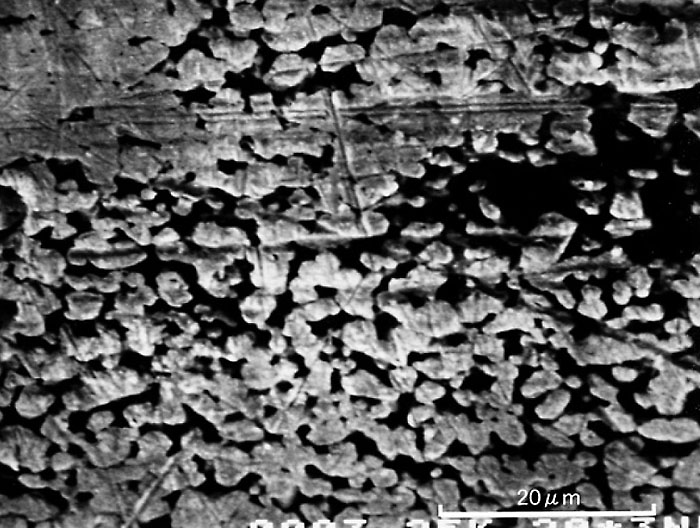

また、表層の板の破断面をEPMAで調べたところ、各耳環から主に銀(Ag)を検出した。表面のSEM観察では、ほとんどの表面は平らであり、平滑に磨かれたような状態を呈していたが、部分的にアマルガム粒子とみられる箇所(写真1)を確認した(1)。

以上のことより、いずれの耳環も、銅芯に銀板を巻き、その上に金アマルガムにより鍍金し、研磨しているものと考えられる。

以下、各耳環についての考察である。接面の顕微鏡写真は写真2に示した。

|

| 写真1 耳環(40-01)表面SEM像 |

①15横2: 全体的に残存状況は良好であるが、部分的に芯から発生したと思われるサビが付着している。やや青味がかった金色を呈する中実(芯を持つ)の耳環で、縦長の楕円形の断面を持つ。サビに覆われているため接面の仕上げ方は不明である。分析結果より、表面層は金アマルガムによる鍍金(以下、鍍金と略す)で仕上げたと推定できる。EPMAおよびSEMにより破面を観察した結果、銀の薄板の上に鍍金したことが確認できた。

②37横39: 中実の耳環で残存状態は良好である。部分的に(特に接面付近)表面層が凸凹しているが、銅芯と表面層の間に生じた空隙に起因すると考えられる。このことおよび分析結果より、この耳環は銅芯の上に銀の薄板を巻き、その上に鍍金をして仕上げていると思われる。接面は側板を折りたたんで仕上げている。銅芯は微少量の鉛を含有する。

③40横1: 形状的には15横2に酷似しているが、表面層は金色が消失し暗黒褐色の部分が多い。分析結果より銀板上に施した鍍金が、後に剥落したものと考えられる。接面は側板をたたみ込んで仕上げたと考えられる。

④35横4: 全体的にサビに覆われているが残存状態は良好である。表面層は白味がかった金色を呈し、中実で正円に近い断面を持つ。上記3点と同様、表面層は鍍金により仕上げている。サビのため接面の仕上げ方および細部の製作技法は確認できない。芯は微少量の鉛を含有する。

参考文献

(1) 村上 隆、新山 栄:古文化財の科学、38、45-54(1993)